低い身分から成り上がったことで知られる豊臣秀吉ですが、どのようにして出世したのでしょうか。

豊臣秀吉の天下統一までの歩みや生涯について書いています。

木下藤吉郎と名乗る

豊臣秀吉と言えば、低い身分から成り上がった人物。

そうイメージする人も多いのではないでしょうか。

豊臣秀吉の出自は、低い身分だったと云われてていますが、俗説として知られている秀吉の出自は、確かな根拠はありません。

『太閤素性記』によると、尾張国愛知郡中村郷(名古屋市中村区)の足軽・木下弥右衛門と仲(なか)の子として生まれたそうです。

生年は、天文6年(1537年)が有力です。

豊臣秀吉ほどの人物ですが、生まれた身分が低く過ぎて、出生記録がないそうでハッキリしていません。

また、父・木下弥右衛門は、農民であるとも、将軍の近くで芸能や雑務をする同朋衆(どうぼうしゅう)、織田信秀の足軽であるとも云われていますが、どの説も立証されていません。

豊臣秀吉は、始め「木下藤吉郎」(きのした とうきちろう)と名乗っていたと云われています。

(※木下姓を名乗ったのは、秀吉の正室・ねねと結婚を契機に名乗ったとも云われていて、それまでは、苗字を持たない身分だったかもしれません。)

父・弥右衛門は、木下藤吉郎(豊臣秀吉)が7歳の時に亡くなり、母の再婚相手・竹阿弥(ちくあみ)と合わずに、侍を目指して遠江国に行ったそうです。

(木下藤吉郎(豊臣秀吉)の若い頃は、謎が多く、『太閤素性記』によると、8歳で寺に預けられ、15歳で家を出て、針売りをしたとも云われています。)

松下之綱の家臣になる木下藤吉郎

遠木下藤吉郎(豊臣秀吉)は、遠江国の松下之綱(まつした ゆきつな)に仕えたと云います。

※秀吉と同年齢のため、松下之綱の父・松下長則に仕えたと考える方が自然との指摘もあります。

遠江国は、今川家の領土ですが、木下藤吉郎(豊臣秀吉)は、今川家から見て、今川の家臣の家臣の家臣という立場でした。

織田信長に仕える

織田信長の家臣になったのは、天文23年(1554年)頃、雑用を行う小者(こもの)として仕え、後に頭角を現していきます。

創作だと云われていますが、『絵本太閤記』によると、織田信長の草履を懐に入れて温め、信長を喜ばせたという逸話が残されています。

木下藤吉郎(豊臣秀吉)が結婚したのは、永禄4年(1561年)で、浅野長勝の養女で杉原定利の娘・ねね(北政所)です。

木下藤吉郎(豊臣秀吉)は、身分が低い出自であることから、ねねの母に反対されたそうです。

しかし、反対を押し切って結婚したという、当時としては珍しい恋愛結婚であったと云われています。

木下藤吉郎(豊臣秀吉)が織田信長に重用され始めた時期は分かりませんが、永禄8年(1565年)の書状から織田家の有力家臣になっていたことが読み取れるそうです。

織田信長は出自ではなく、実力で評価することで知られています。

木下藤吉郎(豊臣秀吉)は、どのように信長の信頼を勝ち得たのでしょうか。

木下藤吉郎(豊臣秀吉)と言えば「人たらし」、人間的な魅力もあり、天下を統一できたと云われています。

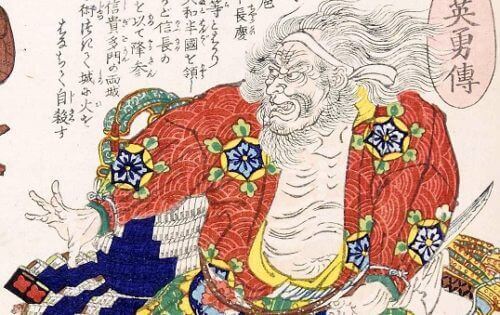

この「人たらし」たる所以は、美濃の斎藤龍興との戦いでも垣間見えます。

戦国時代は武力で平定するイメージがあるかもしれませんが、木下藤吉郎(豊臣秀吉)は、斎藤方の城を交渉や賄賂を使い開城させたと云われています。

こうして、武力ではなく話術で信長の美濃平定に貢献します。

一方、金ヶ崎の戦い(かねがさきのたたかい)で殿を務めるなど武功でも功績を残します。

信頼を得て出世した木下藤吉郎(豊臣秀吉)は、元亀3年(1572年)、木下氏から羽柴氏に名を改め、羽柴秀吉と名乗ります。

武田勝頼や松永久秀との戦で活躍

羽柴秀吉(豊臣秀吉)は、天正元年(1573年)、長浜城主になり、織田政権下で台頭していきます。

武田家を滅亡へ追い込む長篠の戦いでも、秀吉は武田の騎馬軍団の精鋭たちを蹴散らし活躍し、やがて武田家は滅亡します。

武田家が滅び、強敵・上杉謙信との戦い。

上杉謙信との戦いである手取川の戦い(てどりがわのたたかい)では、柴田勝家と仲たがいし、無断で兵を撤収し敗北したことで、信長から叱責されます。

この戦は負け戦になり、羽柴秀吉(豊臣秀吉)の立場は苦しくなりますが、運も良いのでしょうか。

その後、直ぐに信貴山城の戦い(しぎさんじょうのたたかい)に従軍し、松永久秀討伐に貢献し褒美まで貰いました。

羽柴秀吉の中国征伐

天正5年(1577年)、羽柴秀吉(豊臣秀吉)は、毛利氏の勢力下にある中国征伐を命じられます。

中国征伐でも、羽柴秀吉(豊臣秀吉)の非凡さを垣間見ることが出来ます。

備中高松城を攻めた時の話です。

備中高松城は、湿地を利用した沼城、簡単に落とせる城ではありませんでした。

城攻めを難しくしているのは、沼城であるという点ですが、難点を逆手に取り水攻めという奇策を講じます。

3kmもの堤を作って、川の水をせき止めて、城を水浸しにして孤立させます。

現地の農民に、土のう1俵運べば、米1升分の銭という、当時としてはとても高額な報酬を払います。

この破格の報酬で、農民は昼夜、土のうを運び続け、わずか12日で堤を完成させたと云います。

こうして備中高松城を、湖の中の孤島のようにすることで、食料や物資の補給路を断たち戦いを有利に進めます。

また、この中国征伐で、水攻めではないですが、三木合戦、鳥取城の戦いも兵糧攻めを行い、味方の勢力を温存することに成功しています。

ところが天正10年(1582年)、水攻め中の羽柴秀吉(豊臣秀吉)の耳に、本能寺の変の一報が耳に入ったことで、中国征伐は幕を閉じます。

羽柴秀吉、京へ急ぐ

羽柴秀吉(豊臣秀吉)は、信長が亡くなったことを隠し、毛利氏と和議を結ぶと、信長の仇を討つため、京へ急ぎます。

羽柴秀吉(豊臣秀吉)軍25000の兵は、約200 kmを約10日間で移動し、日本史上屈指の大移動は、「中国大返し」として語り継がれています。

※現在の岡山から京都まで移動しました。

そのため、本能寺の変のことを事前に知っていた、つまり、本能寺の変の黒幕ではないかとさえ言われる異例の速さでした。

黒幕かは分かりませんが、速さの一因は金や銀を配ったことにあるそうです。

羽柴秀吉が織田家随一の家臣になる

そして羽柴秀吉(豊臣秀吉)は、山崎の戦いに勝利し、明智光秀を自害に追い込むと、主君・信長の仇を討ったとして、信長家臣団での立場が上昇します。

信長の嫡男・織田信忠も明智光秀の謀反で自害しているので、織田家の後継者と領地再分配を決める清洲会議が、織田家の重臣で行われました。

後継者候補には、信長の次男・織田信雄と三男・織田信孝の名前がありました。

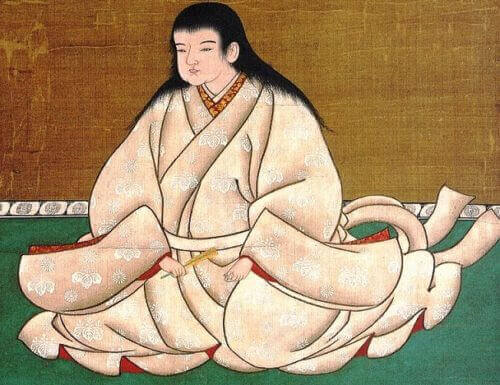

ですが、羽柴秀吉(豊臣秀吉)は、亡くなった信長の嫡男の長男・三法師(織田秀信)を推しました。

つまり、信長の嫡孫で、当時3歳の子供です。

柴田勝家は反対しましたが、信長の三男・織田信孝を後見人に付けると言われ、明智光秀を討った功績に勝てなかったと云われています。

※これは通説ですが、近年、三法師を後継者にすることには異論がなく、三法師をどう補佐するかを決める会議だったとする説も唱えられています。

また、清州会議後に織田家家臣は二分され、羽柴秀吉(豊臣秀吉)陣営には、堀秀政、丹羽長秀、池田恒興、反秀吉陣営は、織田信孝、柴田勝家、滝川一益がいました。

対立が決定的になったのは、織田信長の四男で秀吉の養子である羽柴秀勝を喪主に、信長の葬儀を独断で行ったためです。

京都の大徳寺にて、百カ日法要を盛大に行いましたが、織田信孝、織田信雄、柴田勝家らは参列していません。

この葬儀を羽柴秀吉(豊臣秀吉)が取り仕切ったことで、自らが信長の後継者であると宣伝したのでした。

羽柴秀吉(豊臣秀吉)は、先の清州会議で、信長の孫・三法師を織田家当主に据えましたが、それを反故にし、三法師が成人するまで織田信雄を暫定的に当主に擁立しました。

賤ヶ岳の戦いに勝利し天下人に近づく

こうして、織田信雄を羽柴秀吉(豊臣秀吉)陣営に引き込み、織田家家臣のリーダー的存在だった柴田勝家との間で賤ヶ岳の戦いが起きます。

羽賤ヶ岳の戦いは織田家家臣を二分する戦いで、柴秀吉(豊臣秀吉)軍は5万、反秀吉軍(柴田軍)は3万の軍勢で激突しました。

天正10年(1582年)12月、羽柴秀吉(豊臣秀吉)は大軍を率いて、長浜城、岐阜城を攻略します。

※秀吉の居城だった長浜城は、柴田勝家の養子・柴田勝豊の城になっていました。

翌年の1月、反秀吉陣営の滝川一益が反撃の動きを見せると、秀吉軍が進撃を再開します。

越前の柴田勝家は、雪に行く手を阻まれていましたが、雪解けを待たずに3月に出陣し、近江の賤ヶ岳付近で秀吉軍と対峙します。

両軍膠着状態でしたが、別動隊の滝川一益、織田信孝に羽柴秀吉(豊臣秀吉)が翻弄され、反秀吉軍陣営が有利に思えました。

しかし、柴田勝家軍は、目立った動きを見せず、その上、反秀吉陣営の前田利家軍が突然、戦線離脱したことで士気が下がり、羽柴秀吉(豊臣秀吉)が勝利しました。

この勝利で、羽柴秀吉(豊臣秀吉)は、家臣第一の地位を得て実権を握りました。

こうして、 天下人の足掛かりをつかむことになりました。

徳川家康との唯一の戦

天正11年(1583年)、黒田孝高を総奉行として、難攻不落の城と称えられた大坂城を築城。

大坂城のまわりに城下町も作られ、大坂は日本の中心として賑わいます。

羽柴秀吉(豊臣秀吉)と織田信雄が対立するようになると、信雄に徳川家康が加担し、天正12年(1584年)、小牧・長久手の戦いが起きます。

池田恒興が羽柴軍に寝返り、犬山城(愛知県犬山市)を奪取されたことを受けて、徳川家康軍は、対抗するため小牧山城(愛知県小牧市)を占拠して本陣を置きます。

一方の羽柴秀吉(豊臣秀吉)軍は、楽田砦(がくでんとりで)(愛知県犬山市)に陣を構えて、両軍にらみ合います。

羽柴秀吉(豊臣秀吉)軍は、膠着状態を打破するため、徳川家康の拠点・三河に向けて出発。

徳川家康軍、織田信雄軍は、羽柴秀吉(豊臣秀吉)軍を追撃し、尾張国長久手(愛知県長久手町)にて撃破。

その後、一進一退の攻防が続いたものの、羽柴秀吉(豊臣秀吉)軍は織田信雄の拠点・伊勢への攻勢を強めます。

伊勢を侵略され追い詰められた織田信雄は、徳川家康に断りなくで単独で和議を結びます。

羽柴秀吉(豊臣秀吉)と戦する大義名分を失った徳川家康は撤兵し、約8か月に及んだ戦いは引き分けで終わります。

この時、徳川家康の次男・結城秀康を人質として預かることになりました。

関白になり豊臣姓を賜る

ただ、その後も徳川家康は、羽柴秀吉(豊臣秀吉)に主従しませんでした。

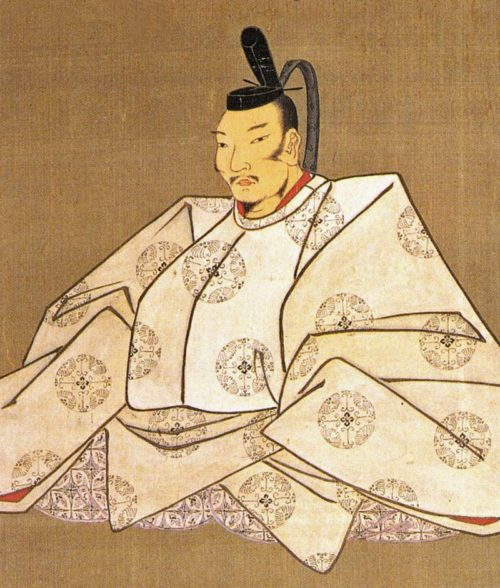

ですが、天正13年 (1585年)、羽柴秀吉(豊臣秀吉)は、近衛前久の猶子になり藤原姓を得て、関白宣下を受けます。

関白は、実質上の公家の最高位で、天皇の代わりに政治を行う役職です。

そして、天正14年(1586年)、羽柴秀吉(豊臣秀吉)の異父妹・朝日姫を徳川家康に輿入れさせ、母・大政所を家康の元へ人質として送ります。

徳川家康は、ついに羽柴秀吉(豊臣秀吉)に主従することになりました。

また天正14年 (1586年)に、天皇から豊臣姓を賜り、朝廷の最高官職である太政大臣(だいじょうだいじん)になり、朝廷を思うままに動かす権力を手にします。

この頃の朝廷は、財政的に苦しい立場にありましたが、豊臣秀吉は財政面を支援し、一方の秀吉は天皇の権威を後ろ盾にしました。

豊臣秀吉は、佐渡金山、石見銀山、生野銀山(いくのぎんざん)を直轄地にしていたため、金、銀が採掘でき、財源がありました。

戦で徳川家康を倒すことが出来なかった羽柴秀吉(豊臣秀吉)は、武士の棟梁・征夷大将軍ではなく、公家の最高位の立場になり、天下統一を目指したのです。

四国、越中、九州の平定

それでも、羽柴秀吉(豊臣秀吉)に主従していない勢力が残っています。

その一つ、紀伊の鈴木重意を亡き者にし、紀伊を平定します。

羽柴秀吉(豊臣秀吉)に抵抗していた長宗我部元親(四国)、佐々成政(越中)、島津義久兄弟(九州)なども従わせ平定します。

また、羽柴秀吉(豊臣秀吉)は、九州征伐の後に、キリスト教を禁止するバテレン追放令を出しています。

九州でのキリスト教の広がりを見て、脅威を感じたとも、ポルトガル人が日本人奴隷を売買したためとも云われています。

小田原征伐で天下統一の総仕上げ

そして、豊臣秀吉の天下統一の総仕上げは小田原征伐。

小田原征伐の始まりは、小田原の北条氏(後北条氏)が、真田昌幸方の城を奪い取ったことで、豊臣秀吉軍が大軍を率いて小田原城を包囲したことです。

豊臣秀吉が、天皇の権威を後ろ盾にして、大名間の私戦を禁じた惣無事令(そうぶじれい)。

これに違反したという理由で、豊臣秀吉に主従していない北条氏を征伐する戦が起きました。

北条氏の実権を握っていた北条氏政は、小田原城での籠城戦を決め、支城の守りを固めます。

ですが、豊臣軍総勢20万の大軍に支城は攻略され、小田原城も3カ月の籠城戦を経て開城され豊臣軍の勝利になりました。

この小田原征伐に伊達政宗も参陣し、奥州仕置を経て、豊臣秀吉は天下統一を果たしました。

秀吉、太閤になる

しかし、天正19年(1591年)、豊臣政権の影の立役者で秀吉の異父弟・豊臣秀長と、子供が出来にくかった秀吉がやっと授かった嫡男・鶴松が病気で亡くなります。

嫡男が亡くなったことで、甥・豊臣秀次を養子にし、関白職を譲ります。

これにより、豊臣秀吉は、前関白という尊称・太閤と呼ばれるようになりますが、実権は握ったままでした。

秀吉の政策・太閤検地、刀狩令、身分統制令

ここで、豊臣秀吉が行った政策を見てみます。

《太閤検地》

当時、複雑だった荘園を太閤検地によって、その田畑の生産高を調べ、その田畑の耕作者を決めて、年貢の負担を求めています。

土地の生産高を石高で現し、石高を基準に軍役の負担を求めました。

「加賀100万石」など数字が石高を現し、高い方が大名の財力、兵力があります。

これは、江戸時代にもつながる画期的な政策だったそうです。

《刀刈令》

当時は通常は農民で、戦の時は兵士になる半農半兵も多く居たそうです。

また、当時の百姓にとって、防衛のために刀は必需品。

ですが豊臣秀吉は、刀狩令を出し、百姓から武器を取り上げようとします。

そこで、豊臣秀吉は、大仏建立のため、鉄が要るという口実をつくり、農民から武器を徴収しました。

当時は、奈良の大仏が焼失していましたので、農民達は、新しい大仏のために刀を差し出しました。

そして、刀は、京都に建立された大仏殿にリサイクルされたそうです。

《身分統制令》

その後、豊臣秀吉は、身分統制令を出し、侍など武家奉公人が百姓になること、百姓が商人などになることが禁止されました。

農民から天下人なったと云われる豊臣秀吉ですが、武士と百姓の身分を区別しました。

豊臣秀吉は、百姓は米を作ってくれれば武士が守るので、防衛用の刀は不要であるとしますが、これは一揆を防ぐためだったと云われています。

一揆は、政権の不安定にさせ、国力を削ぎます。

その上、武士は農民の年貢があるので、安定した収入を得て、戦いに専念できるということになります。

このように、武家政権の礎を築いた豊臣秀吉ですが、豊臣政権の没落を早める出来事が起きます。

豊臣政権の没落

豊臣秀吉が、明(中国)の征服と朝鮮の服属を目指して、朝鮮に出兵した戦争が起きます(朝鮮出兵)。

朝鮮侵略の理由は、日本を統一した領地を増やすため海外に目を向けたとも、東アジアの海洋国家を作ろうとしたのではないかとも云われています。

朝鮮出兵は、元々、豊臣政権下でも交戦派と反対派が居ました。

この戦は日本と朝鮮に多大な損害を出したまま、豊臣秀吉が病気で没したため、引き分けで終戦になりました。

朝鮮出兵に従軍した大名は疲弊し、第一線で戦った大名と、奉行として指揮した大名とで対立が起きます。

この豊臣家臣団の分裂は、関ヶ原の戦いにつながり、後に豊臣家は滅んでしまいました。

豊臣秀吉が亡くなっても、豊臣家の人間が多ければ、豊臣秀次が生きていたならば、また違った歴史になっていたかもしれないと思います。

先に述べましたが、豊臣秀次は、豊臣秀吉の甥で関白を譲られた人物です。

ですが、甥を後継者にした後で、豊臣秀吉は、淀殿(茶々)との間に豊臣秀頼を授かります。

その後、理由は諸説あるものの、豊臣秀次を自害に追い込みます。

その際に、豊臣秀次の子供達、幼い姫までも亡き者にされました。

ただでさえ少ない豊臣一族なのに、秀吉は自らの命令で豊臣家の人間を滅ぼしてしまいました。

また、豊臣秀次の側室、侍女、乳母、家老まで連座し、亡くなります。

側室には、前大納言・菊亭晴季の娘、最上義光の娘・駒姫も含まれていました。

駒姫は東国一の美少女と名高かったことから、豊臣秀次に何度も側室に要求され、ついに折れて側室に出すことになり、山形城から秀次のいる京へ到着したばかりでした。

そんな折、豊臣秀次が自害に追い込まれ、何の罪もない駒姫も亡き者にされました。

連座者として、豊臣秀吉の古参家臣・前野長康も自害を命じられています。

この惨劇により、関ヶ原の戦いの時に、徳川家康方についた大名がいたとも云われています。

いずれにしても、豊臣秀吉が亡くなった時、後継ぎの豊臣秀頼は5歳、豊臣家を守ることは出来ませんでした。

戦国時代ランキング

戦国時代ランキング

コメント

コメント一覧 (20件)

[…] 母は、鍛冶屋清兵衛の娘・伊都、豊臣秀吉の生母・なかの従妹(親戚とも)であると伝わります。 […]

[…] 豊臣秀頼の父親は、本当に豊臣秀吉なのか。 […]

[…] 小谷城攻めに木下秀吉(豊臣秀吉)も従軍しており、浅井久政・長政父子を繋ぐ曲輪を分断させすなどし、久政(淀殿の祖父)を自害に追い込んでいます。 […]

[…] 母は豊臣秀吉の母・なかの妹(秀吉の叔母)です。 […]

[…] 藤吉郎(とうきちろう)(木下藤吉郎、羽柴秀吉)(演:佐々木蔵之介) […]

[…] 2年後、中国地方の攻略を命じられた羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)は、播磨国に出陣しています。 […]

[…] 元々、豊臣秀吉は織田信長と同じくキリスト教布教を認めていました。 […]

[…] 天下統一を成し遂げた豊臣秀吉は、唐入り(明国への侵攻)を掲げていきます。 […]

[…] 世の中のありさまに明るいこの人こそ、藤吉郎(佐々木蔵之介さん)、後の豊臣秀吉です。 […]

[…] 石田三成が羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)に出会ったエピソードとして広く知られているのは、「三献茶」の逸話です。 […]

[…] 羽柴秀吉(豊臣秀吉)の御咄衆になりますが、信長に仕えていた頃より重宝されていないようです。 […]

[…] 豊臣秀吉の遺命により秀頼成人まで、いわゆる「五大老・五奉行」による合議制で、豊臣政権を運営しています。 […]

[…] 羽柴秀吉(後の豊臣秀吉)と柴田勝家は、共に織田信長の家臣でした。 […]

[…] 天正15年(1587年)主君・蒲生氏郷は、豊臣秀吉方として九州の島津征伐に参戦し、横山喜内(蒲生頼郷)は、島津征伐おける岩石城攻めに従軍しています。 […]

[…] 渡辺勘兵衛は、評判の高い武将であり、柴田勝家や秀吉などから士官の誘いを受ける豪傑です。 […]

[…] 主君・蒲生氏郷は、豊臣秀吉に従い九州の島津征伐に従軍し、蒲生郷舎(坂源兵衛)も参じています。 […]

[…] 天正16年(1588年)4月、豊臣秀吉は、自身の邸宅でもある聚楽第に後陽成天皇を迎えて饗応します。 […]

[…] 天正18年(1590年)、豊臣秀吉は関東平定のため、関東・甲信越の大名も従え、小田原の北条氏攻めを行っています。 […]

[…] 天正5年(1577年)、羽柴秀吉は、毛利氏の勢力下にある播磨攻略を織田信長から命じられます。 […]

[…] 慶長5年(1600年)、徳川家康は、豊臣秀吉亡き後の天下分け目の戦に勝利しています(関ヶ原の戦い)。 […]