蒲生郷舎(坂源兵衛)は、蒲生氏郷に仕え岩石城攻めの戦功により、蒲生姓を賜っています。

その後、蒲生家減移封により、石田三成の家臣になります。

関ヶ原の戦い後、蒲生家に帰参するものの、後に追放されてしまいます。

蒲生郷舎の生涯について、書いています。

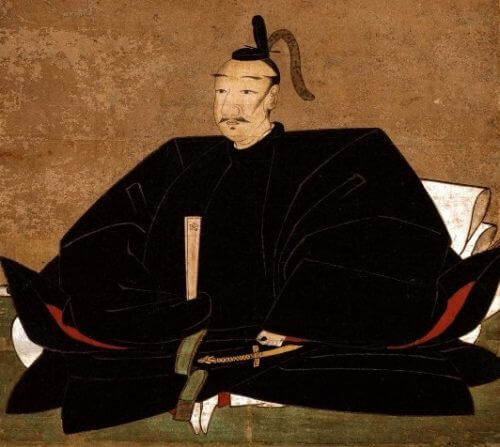

蒲生郷舎 氏郷に仕える

蒲生郷舎の生年は不明ですが、出身は尾張国で、蒲生郷成が父か兄だといわれています。

蒲生郷舎・蒲生郷成共に元の名前は坂氏で、蒲生郷舎の初名は坂源兵衛です。

蒲生郷舎(坂源兵衛)は、関成政や織田家宿老・柴田勝家に仕えています。

天正11年(1583年)、賤ヶ岳の戦いが起きて、柴田勝家が滅ぶと、蒲生郷成と共に蒲生氏郷の家臣になります

主君・蒲生氏郷は、豊臣秀吉に従い九州の島津征伐に従軍し、蒲生郷舎(坂源兵衛)も参じています。

島津征伐の一環として、豊臣軍は岩石城を攻撃し、僅か一日で落城させたようです。

蒲生郷舎(坂源兵衛)は、岩石城攻めで戦功を挙げ、蒲生氏郷より、「蒲生」の姓と「郷舎」の名を賜り、蒲生郷舎と名乗ります。

豊臣秀吉は東北の重要な土地である会津を、信長も認めた名将・蒲生氏郷に任せることにします。

会津に転封した蒲生家は、伊達政宗など東北の諸大名の抑えとして、機能することを期待されています。

蒲生郷舎も会津へ移り、郷成、郷舎父子は白石城代を務め、4万石を拝領したと伝わります。

しかし、主君・蒲生氏郷が亡くなり、蒲生秀行が家督を相続すると、蒲生騒動というお家騒動が起きてしまいます。

蒲生秀行は、数え年で13歳と若年で家督を継ぎ、家中の統率が上手く出来なかったようです。

豊臣秀吉は会津を蒲生家に任せられなくなり、蒲生家は下野国宇都宮に減移封されていまいます。

そして、蒲生家の石高が大幅に減ったことで、蒲生家には多くの浪人がでてしまいます。

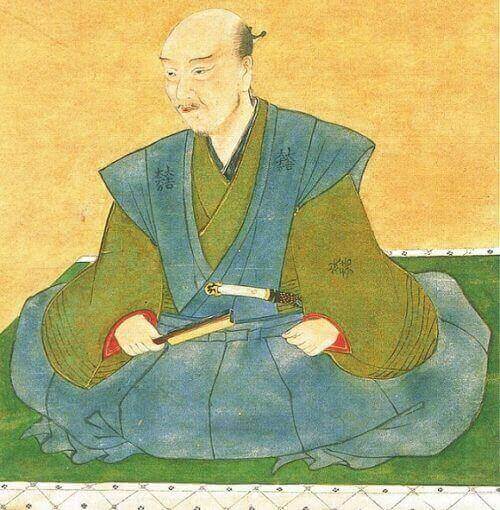

蒲生郷舎 石田三成の家臣になる

蒲生郷舎は、父・郷成や兄・郷喜が蒲生家に残る中、浪人になり、石田三成の家臣になります。

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いが起きるのですが、蒲生郷舎についての詳細は伝わっていません。

蒲生郷舎は、関ヶ原の戦いで石田隊の先鋒として奮戦し、織田有楽の家臣に討たれ華々しく散ったといわれていました。

しかし、近年では、石田隊の先鋒は蒲生郷頼(蒲生備中、横山喜内)が務めたと見られています。

石田三成は、蒲生家旧臣を複数人召し抱えており、蒲生姓が多いです。

蒲生郷舎(坂源兵衛)と蒲生郷頼(蒲生備中、横山喜内)が長らく混同して伝わっていたようで、今でもドラマなどで、郷舎が壮絶な討死を遂げる場面が描かれたりします。

蒲生家帰参と追放

蒲生郷舎は、関ヶ原の戦いの後、父と兄が残った蒲生家に復帰しています。

時期は分かりませんが、父の蒲生郷成は、蒲生家の家老の一人となっていました。

ですが、蒲生家の重臣・岡重政と争い事を起したことで、父や兄と共に蒲生家を出奔し、藤堂高虎に仕えます。

岡重政は、石田三成の次女の夫です。

その後、岡重政は、徳川家康の娘・振姫と対立したことで、自害させられています。

そして、徳川家康の斡旋により、蒲生郷成・郷喜・郷舎父子は蒲生家に呼び戻され、蒲生家に再帰参することになりました。

後に父・郷成は亡くなり、兄の郷喜3万石、郷舎は三春城1万5,000石を拝領することになります。

ですが、今度は蒲生家の重臣・町野幸和と対立し、蒲生家から兄弟で追放されてしまいます。

町野幸和も石田三成に関係があります。

町野幸和の子供・於多阿と石田三成の次女と岡重政の子供・岡吉右衛門が結婚し、「振」が生まれます。

「振」は、春日局の養女となり、徳川家光の側室・お振りの方となる人物です。

お振りの方は、石田三成の曾孫で、岡重政と町野幸和の孫です。

蒲生郷舎が対立した岡重政と町野幸和が石田三成の縁者で、郷舎は三成の旧臣であると考えると三成に関する何かで揉めていた可能性もあるでしょうか??

考えすぎかもしれませんが。

そして、10年後に再び、蒲生郷舎兄弟と町野幸和が争いを起こし、今度は町野幸和が失脚します。

蒲生郷舎兄弟は蒲生家に復帰するものの、後に主君である蒲生忠知により、また追放されたそうです。

その後は、郷喜、郷舎ともに詳細は不明ですので、蒲生郷喜の没年も分かりません。

因みに失脚した町野幸和は、浪人となりますが、寛永9年(1632年)に徳川家光に仕え5,000石を賜っています。

石田三成の家臣団・一覧 戦国時代ランキング

戦国時代ランキング

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 石田三成の家臣に蒲生郷舎(坂源兵衛)という武将もいるのですが、蒲生郷舎と蒲生頼郷は混同され、同一人物と見なされていました。 […]

[…] 蒲生郷舎(さといえ)の始めの名前は、坂源兵衛といい坂氏の出身です。 […]