徳川家光の初めての側室は、お振りの方といい石田三成の曾孫でもあります。

関ケ原の戦いで徳川家康と対立した石田三成ですが、曾孫は三代将軍の徳川家光に嫁いでいました。

お振りの方が家光の側室となった経緯やお振りの方の生涯について記しています。

お振りの方の出自

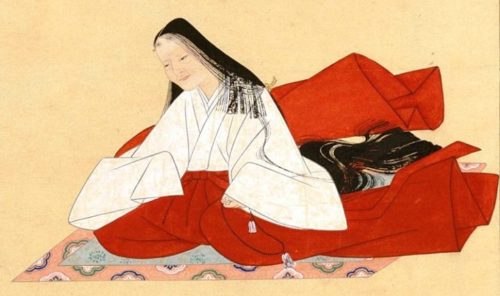

お振りの方の名前は「振」といい、法名の「自証院」としても知られています。

お振りの方(自証院)の生年は不明ですが、1620年代頃に生まれたのではないかと見なされています。

お振りの方の父は、岡吉右衛門(おか きちうえもん)といい、蒲生家の家老になった岡重政と石田三成の次女の間に生まれました。

石田三成の曾孫です。

お振りの方の母は「おたあ」といい、蒲生家家臣であった町野幸和と祖心尼(そしんに)の間に生まれています。

このお振りの方の祖母にあたる祖心尼ですが、春日局の義理の姪で、血縁上は父の従姉妹です。

春日局は徳川家光の乳母になり、大奥の礎を築き大奥の実力者となる人物です。

お振りの方が家光の側室になった所以は、祖母・祖心尼と春日局の存在が大きいのではないかと思います。

お振りの方の祖母・祖心尼と石田家の接点

ここで、何故、お振りの方が徳川家光の側室になったのかを語る上で欠かせない祖心尼の経歴と、石田三成の子供達との接点を記載します。

祖心尼の名前は「おなあ」といい、幼い頃に父と死別し、加賀藩前田家に引き取られています。

その後、嫁ぎますが突然離縁され、幼い下の子供を連れて、叔父の一宙禅師の元へ身を寄せます。

この時数え年で20歳、祖心尼にとってあまりに辛く、試練のような日々であったと推測できます。

一宙禅師は、妙心寺雑華院住職を務めていました。

この妙心寺にて、石田三成の長男・宗亨(石田重家)と接点があったと見られています。

石田三成の長男は、出家して妙心寺寿聖院にいました。

祖心尼がいた妙心寺雑華院とは、同じ敷地(妙心寺)内ということになります。

祖心尼は三成の長男・宗亨に帰依し、禅を学んだと云います。

祖心尼と三成の長男に交流があったことは、意外に思う方も多いのではないでしょうか。

このように祖心尼は、三成長男に帰依し、三成次女と親戚という関係にありました。

その後、祖心尼は、町野幸和と再婚して娘のおたあが生まれます。

祖心尼と町野幸和の結婚を斡旋したのは、三成次女の夫である岡重政であるそうです(『石田三成とその子孫』)。

また町野幸和と岡重政は、蒲生家の家臣同士という関係でした。

後に、岡重政(三成次女の夫)は徳川の姫と対立したことで、自害を命じられます。

その際に、町野幸和・祖心尼夫婦が岡吉右衛門(三成次女の子供)を保護してくれたそうです。

夫を失った岡吉右衛門の母(三成次女)は、他の子供を連れて若狭国へ移り住んだと伝わります。

そして、岡吉右衛門とおたあ(祖心尼夫婦の子供)が結婚し、振(お振りの方)が生まれます。

お振りの方は家光の側室になる

春日局は、お振りの方(自証院)が幼い頃に、養女に所望し養育したそうです。

春日局は祖心尼の義理の叔母で、大奥の公務を取り仕切っています。

寛永3年(1626年)、お振りの方(自証院)は、祖心尼の春日局の養女として、大奥に入ります。

まだ幼かったお振りの方(自証院)ですが、徳川家光から160石を拝領しています。

祖心尼(お振の方の祖母)も春日局から補佐役を依頼されて出仕し、大奥の女性達に禅の心を説き、家光にも禅の心を説いています。

そして後に、町野幸和(お振の方の祖父)は、春日局の縁により、徳川家光に取り立てられることになります。

一方のお振りの方ですが、寛永13年(1636年)、家光の手がついて初めての側室となります。

この時のお振りの方(自証院)の推定年齢は、12歳~14歳と見られています。

徳川家光に跡継ぎがいないことを心配した春日局と祖心尼は、お振りの方(自証院)を男装させ近づけたという話が伝わっています。

お振りの方 千代姫を授かる

寛永14年(1637年)、お振りの方(自証院)は、徳川家光の長女・千代姫を出産します。

寛永16年(1639年)9月21日、産まれて程ない千代姫を、後に尾張徳川家2代目藩主となる徳川光友に嫁がせます。

寛永17年(1640年)8月21日、体調を崩していたお振りの方(自証院)は、亡くなります。

一説には、産後の肥立ちが悪く病床にあったともいわれますが、千代姫の婚姻を見届け、安心したようにお振りの方(自証院)は没したのです。

また、お振りの方(自証院)は、出産当時若年であったため、出産に耐えられる身体ではなかったとする見解もあります。

享年は16~18歳と推定できます。

お振りの方の法名は「自証院殿光山暁桂大姉」で、最初は榎町(新宿区榎町)の法常寺に葬られました。

慶安5年(1652年)、冨久町に自證院が開基されるのにともなって、同寺に改葬されています。

自證院は、千代姫が母を供養するために建てた寺院です。

現在では、お振りの方の霊廟は「旧自証院霊屋」として江戸東京たてもの園に移築されています。

住所:東京都小金井市桜町3-7-1

お振りの方の子孫

お振りの方(自証院)の子供である千代姫は、その後どうなったでしょうか。

先に述べたように、千代姫は尾張徳川家2代目藩主・徳川光友に嫁いでいます。

徳川光友と千代姫の間に徳川綱誠が生まれ、尾張徳川家3代目藩主になります。

その後、尾張徳川家7代目藩主・徳川宗春(むねはる)までの藩主は、お振りの方の血を引いています。

徳川宗春は、3代藩主綱誠の子供です。

ですが、時の将軍・徳川吉宗と徳川宗春が対立し、徳川宗春は失脚してしまいます。

幕府は、徳川宗春の後継者として、尾張8代目藩主に徳川宗勝を指名します。

徳川宗勝は、尾張徳川家2代目藩主・徳川光友(千代姫の夫)と側室の孫に当たります。

こうして、尾張徳川家藩主での三成の血脈は途絶えました。

お振りの方の子孫ということは、石田三成の子孫でもあります。

徳川の御三家筆頭格である尾張徳川家、その3代目~7代目の藩主が、お振りの方の子孫とは凄いなと思います。

関ヶ原の戦いの両雄の血を受け継いでいるわけですね。

やはり春日局の力が大きかったのでしょうか。

また千代姫の次男は、松平義行といい、美濃高須藩主となります。

松平義行は、江戸幕府の第4代将軍・徳川家綱の後継候補に挙がったこともあるそうです。

さらに、千代姫の孫である徳川吉通の娘の徳川三千君を通じて、三成の血脈は今上天皇へとつながります。

系譜を記します。

石田三成→三成次女→岡吉右衛門→お振りの方→千代姫→徳川綱誠→徳川吉通→信受院(しんじゅいん)(徳川三千君)→二条宗基(むねもと)→二条治孝( はるたか)→九条尚忠(ひさただ)→九条道孝(みちたか)→貞明皇后→昭和天皇→上皇陛下→今上天皇

徳川家と血脈を交えたことで、三成次女の血脈は大きく広がりました。

筆者の所感

春日局の縁があるとはいえ、石田三成の血脈を徳川家で受け入れたことは意外でしょうか。

関ヶ原の戦いの両雄の孫と曾孫の世代、大分時が経っていたのもあるかもしれません。

水戸黄門で知られる水戸藩主・徳川光圀(家康の孫)の言葉と伝わる三成評があります。

「石田三成を憎んではいけない。

人はそれぞれ、その主君に尽くす事を義と云う。

(徳川の)仇だからといって憎むのは誤りだ。

君臣共、三成の様に心掛けるべきだ。」

石田三成の子供や子孫について調べると、徳川家(松平家)は意外と優しくて、興味深く感じます。

心のどこかで、徳川光圀と似たような思いがあったのか、何だろうと思います。

戦国時代ランキング

戦国時代ランキング

コメント