明智光秀は、実は生きていたという生存説が複数ある人物です。

よく囁かれる南光坊天海説から、異説まで、明智光秀の生存説について書いています。

明智光秀の生存説①南光坊天海として生きた

明智光秀は、本能寺の変にて織田信長を討ち果たした後、十数日後に豊臣秀吉との戦に敗れ、落命したというのが通説です。

しかし、有名戦国武将には、実は生きていたとう生存説があるもの。

明智光秀にも複数の生存説があります。

その中でも、最も有名な説は、南光坊天海(天海)として生きたという説です。

何故、このような説が生まれたのか。

織田信長に反旗を翻した謀反人として、豊臣政権下では散々な評価だった明智光秀像が、江戸時代に回復されたことが一因にあるようです。

明智光秀の名誉回復の役目をした『明智軍記』、江戸時代に刊行され、光秀を主役にした軍記物です。

創作が多く、史料価値は低い読み物と見られます。

『明智軍記』の中の光秀は、信長から理不尽な仕打ちを散々に受け、恨みに思う気持ちがわかるようなエピソードが複数紹介されています。

当時人気があったという『明智軍記』により、光秀のイメージは回復したようです。

このことから、明智光秀は、当時、権力のあった南光坊天海であるという説が生まれたとも云われています。

南光坊天海(天海)とは、どのような人物か簡単に書きますと、天台宗の僧侶で、徳川家康の側近になる人物です。

南光坊天海が徳川家康にいつから仕えたのか、定かではありません。

天正18年(1590年)に起きた豊臣氏と北条氏との戦いである小田原征伐の時には、既に家康の陣幕にいたとされています。

そして、秀吉の死後に起きた天下分け目の戦いである関ヶ原の戦いに家康は勝利します。

幕府を開くにあたり江戸の地を選んだのは南光坊天海の助言があったためと言われており、一介の僧侶が徳川政権に影響力を及ぼしていたことが窺い知れます。

それ程までに家康に信頼され、高名な僧侶であるのにかかわらず、出生や前半生は謎に満ちていることも、南光坊天海は明智光秀であると異説が伝わる要因であったと考えられます。

一方で、本当に南光坊天海が光秀だとすると、享年は116歳になるため、現実的に不可能と唱える人もいます。

※光秀の生年は諸説あり定かではありませんが、一番有力視されている生年だとするとの年齢になります。

明智光秀が南光坊天海として生存したと言われるようになった理由は、複数あります。

明智光秀と同一人物とされる根拠

《初対面なのに旧知の間柄》

『東叡山開山慈眼大師縁起』によると、徳川家康と南光坊天海が初めて会った時、人払いをして親しげに談笑したと伝わります。

徳川家康は警戒心が強く、初対面の人に異例な対応だったとされています。

《明智平》

日光で一番眺めが良い場所に「明智平」と呼ばれる所があり、名づけたのは明智の名前を残したいと願った南光坊天海であるとする伝承があります。

しかし、地元では明治以降に命名されたと云われているようで、南光坊天海が命名したというのは伝承に過ぎません。

同一人物の根拠としては弱いと思います。

《家紋》

日光東照宮に、光秀の家紋である桔梗紋があります。

日光東照宮は、徳川家康を神格化し東照大権現として祀っている特別な神社です。

そこに、光秀の家紋である桔梗紋があるのは、不思議であり南光坊天海と桔梗紋は、何か関係があるのではないかとする説があります。

ですが、日光東照宮の陽明門にあると言われる桔梗紋は、織田家の木瓜紋です。

二代将軍・徳川秀忠の正室で、三代将軍・家光の生母は織田家の出身なので、織田家の家紋なら不思議ではありません。

※家光生母は異説もあります。

東照宮の建物に使われている桔梗紋に似た紋は、家紋ではなく唐花紋(からはなもん)という装飾です。

《筒井家の処遇》

筒井順慶は、本能寺の変の後、消極的ながらも光秀に協力しています。

明智光秀は、寄騎で縁戚関係にあった筒井順慶の加勢を期待したと云われていますが、途中で豊臣秀吉側につきました。

筒井順慶と細川藤孝(幽斎)の協力が得られなかったことが致命傷となり、山崎の合戦で光秀は敗北し没します。

筒井順慶の後を継いだ筒井定次は、関ヶ原の戦いで徳川方につくものの、後に改易されています。

《京極家の処遇》

山崎の合戦で光秀の見方をした京極家は、関ヶ原の戦いでは最初は石田三成方につき、後に徳川方に寝返るものの、三成方の猛攻により降伏します。

降伏したにもかかわらず戦後に加増されます。

このように、関ヶ原の戦い後の不思議な戦後処理は、山崎の合戦にて光秀に見方したかどうかで説明できるとする説があります。

《南光坊天海の甲冑姿》

「関ヶ原合戦図屏風」に僧侶である天海が家康本陣に描かれています。

関ヶ原の戦いで勝利した家康は天下人となり、やがて豊臣家は滅亡します。

かつて豊臣秀吉に敗れた光秀が、天海として関ヶ原の戦いで徳川陣営に加わり、豊臣にリベンジしたという見方があります。

また、その時着用したと伝わる甲冑が、大坂城天守閣に残っています。

嘉永7年(1854)年、幕末に「関ヶ原合戦図屏風」は成立しています。

「関ヶ原合戦図屏風」は、天海が光秀だという根拠にはならなそうです。

《比叡山の石碑》

明智光秀没後に、光秀の名前で寄進された石碑が比叡山に残っています。

《織田昌澄の処遇》

光秀の娘婿との理由で謀反人の一味と見なされ、無実の罪で亡き者にされた津田信澄(信長の甥)。

津田信澄の子・織田昌澄(光秀の孫)は、大坂の陣で豊臣家の見方になるものの、戦後助命されています。

織田昌澄が自害しようとしたところ、藤堂高虎、徳川秀忠に慰留さたそうです。

その上、後に2000石を拝領し、江戸幕府の旗本として召し抱えられ、幕末まで子孫は続きました。

光秀の孫(織田昌澄)に対する処遇から、光秀と徳川家は何か関係があるのではと推測する説があります。

《鉄砲》

南光坊天海ゆかりの喜多院に、天海の鉄砲が残されています。

明智光秀は、鉄砲の名手との逸話があり、光秀を連想させるようです。

《家光の名前》

徳川家光の「光」の字は「光秀」からもらったものであるという解釈があります。

この当時の名前の付け方は、父祖(ふそ)(代々の祖先)の名前から一字、また偏諱といって時の権力者から一字もらう組み合わせでした。

家光の「家」は、当然ですが「家康」からもらったものとされています。

では「光」は、となると将軍家の嫡男につける程の「光」の字を持った権力者は見当たらず、「光秀」からもらったのではないかと推察されるようになりました。

また、光秀は土岐源氏の出自とする説が有力ですが、土岐家では男子に「光」の字を付けることが多く土岐家を象徴する特別な字でもあるそうです。

そして、4代将軍・徳川家綱の「綱」は光秀の父・明智光綱、7代将軍・徳川家継の「継」は光秀の祖父・明智光継からもらったものとする説もあります。

ただ、「光」の字を選んだのは、天海ではなく以心崇伝(いしんすうでん)(金地院崇伝)ですので、この解釈は難しいかもしれません。

因みに、2代将軍・徳川秀忠の「秀」の字は、光秀ではかく秀吉偏諱を受けたものです。

《春日局》

江戸時代初期に大奥を取り仕切ったことで有名な春日局、当時は特別な身分でなかったのに、家康の孫で三代将軍になる徳川家光の乳母に抜擢されます。

春日局の父は、光秀の腹臣である斎藤利三です。

春日局が南光坊天海に初めて会った時に「お久しぶりです」と挨拶をしたとの説もあり、南光坊天海は光秀説の裏付けとして引用されることがあります。

また家光の子である4代将軍・家綱の乳母には、光秀の重臣・溝尾茂朝(みぞお しげとも)の孫・三沢局(みさわのつぼね)が選ばれ、後に大奥の実力者になります。

※三沢局を乳母に推挙したのは春日局であるといいます。

《地蔵菩薩》

明智光秀と南光坊天海は二人共、地蔵菩薩を信奉しており、光秀の地蔵菩薩像は京都市上京区にある蘆山寺(ろざんじ)に、天海の地蔵菩薩像は江戸の正徳院に奉納され現存しています。

共に地蔵菩薩を信奉しており、同一人物の可能性があるとする説の補足として語られることがあります。

《比叡山の僧侶》

滋賀県大津市坂本(比叡山延暦寺があった付近)にある比叡山関係の専門図書館(叡山文庫)に「光秀」と名乗る僧侶の記録があります。

その古文書によると、長壽院(長寿院)(比叡山延暦寺を構成する一つの小さな寺)の最高責任者は是春さんという方で、その前の名前が「光秀」というお坊さんらしいです。

読み方は、光秀(こうしゅう)と言います。

名前が同じだけで、光秀(こうしゅう)が明智光秀と同一人物という根拠にはならないと思います。

ただ、明智光秀は、生き延びて僧侶となったという説がありますし、光秀生存の可能性を感じる方もいるようです。

《南光坊天海の廟所》

光秀の居城があった大津市坂本に、天海の廟所である慈眼堂(じげんどう)があります。

光秀のお城があったところに南光坊天海のお墓があるので、光秀と南光坊天海は同一人物説の根拠の一つとして語られます。

《香典》

南光坊天海が亡くなった時、西教寺、妙心寺、愛宕威徳院など光秀ゆかりの寺からは香典が届いたのに、南光坊天海ゆかりと伝わる寺からは香典が届かなかったそうです。

また、京都の妙心寺に山崎の戦い後に光秀が姿をあらわしたと伝わっており、光秀の生存説の根拠として挙げられることがあります。

《本徳寺》

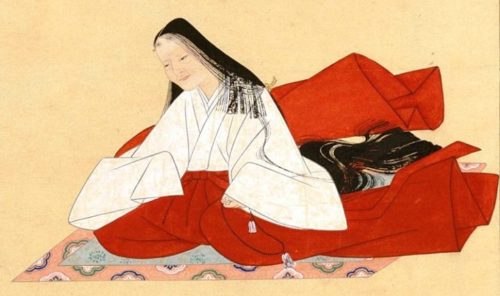

明智光秀の唯一の肖像画を所蔵している岸和田の本徳寺。

明智光秀の生存説が残されていて、光秀は生き延びて本徳寺で仏門に入った旨の伝承があります。

詳しくはこちらの記事に記載しています。

☟

本徳寺の話は、下に記載した『かごめかごめ』の童謡とつながりがあります。

《動揺のかごめかごめ》

明智光秀と南光坊天海が同一人物説を語る時に、「かごめかごめ 籠の中の鳥は いついつ出やる 夜明けの晩に 鶴と亀が統べった 後ろの正面だあれ?」という童謡を紐解くと、光秀と天海が同一人物であることを示唆しているのではないかと云われることがあります。

話が長くなるので、「かごめかごめ」の記事はこちらに記載しています。

☟

南光坊天海と明智左馬之助

プロの筆跡鑑定士が、明智光秀と南光坊天海の筆跡を鑑定するというテレビ企画がありました。

鑑定士によると、筆跡が似ており、同一人物か近親者である可能性があると放送していたらしいです。

南光坊天海が光秀の縁者説から、明智左馬(之)助と南光坊天海を同一人物とする説も存在しています。

明智左馬(之)助は、光秀の娘婿で、一説には光秀の従兄弟とも云われています。

光秀の重臣でもあり、本能寺の変後は、光秀の居城・坂本城に籠って抵抗するものの、自害して果てたと云われています。

明智左馬(之)助も同じく生存説があり、子孫は土佐の坂本龍馬だという俗説もあります。

南光坊天海と明智左馬(之)助を同一人物とする説も根拠に乏しい話に思います。

かおりん

かおりん明智光秀の生存説②影武者

岐阜県山県市中洞にも明智光秀の生存説が伝わっていて、山崎の合戦で落命したのは影武者とする説があります。

影武者の名は「荒木山城守行信」と言い、光秀の身代わりとなって討たれたそうです。

明智光秀は、忠義に感謝して自身を「荒深小五郎」と変名し、岐阜県山県市中洞に隠れ住んだと伝わります。

その後、関ヶ原の戦いで徳川方に見方しようと出陣しましたが、根尾村の藪川で流され亡くなったそうです。

光秀が隠れ住んだ山県市中洞には「桔梗塚」があり、光秀の亡骸、経文が埋められているそうです。

山県市は光秀の生存説、お墓の他、出生地説もあります。

詳しくは、別で書いています☟。

明智光秀の生存説③専修院(歯痛の御利益)

京都府宇治市の専修院にも光秀の生存を示唆する伝承が残されています。

山崎の戦にて秀吉に敗れた光秀は、小栗栖で落ち武者狩りに遭ったというのが通説ですが、落命したのは影武者だったそうです。

明智光秀は、巨椋池(おぐらいけ)を渡り、専修院に落ち延びたと伝わります。

光秀は追ってから逃れる為、境内の竹藪の中にある板碑の陰に身を潜めます。

隠れていた光秀に気が付いた住職は、敵に知らせず助けたと云われています。

住職に感謝した光秀は、専修院を立ち去る際に「この石に祈願すれば、歯痛や発熱の際に必ず治癒するだろう」と言い残しました。

真実味の低い話に思えますが、近年発見された『米田文書』によると、明智光秀には医学の知識があったことが分かっており、医師のようなことをしていたのではないかという説があります。

真偽は不明ですが、医術の心得のある光秀らしい話に思えます。

現在でも、地元住民によって光秀は「歯痛神」として信仰されており、日常使用しているお箸を供え、治癒を祈願しているそうです。

また、専修院の800メートル先に神明神社があるそうです。

以前、神明神社に古井戸があって、光秀が身を潜めた井戸であるという伝承も残っているそうです。

明智光秀は医師だった!?~米田文書『針薬方』にみる医者の根拠~

明智光秀の生存説④慈眼寺(明星姓)

本能寺の変後、光秀は、土佐の戦国大名・長宗我部元親を頼り四国に落ち延びたという説もあります。

長宗我部元親は、光秀の重臣・斎藤利三の縁者で、光秀とも親しい仲であったと云われています。

本能寺の変直前に、信長は長宗我部征伐を決めており、本能寺の変の一因として「四国説」が注目されています。

敗者となった光秀は、長宗我部元親を頼り、元親の家臣になった金子城主・金子元宅(かねこ もといえ)に保護されたそうです。

金子城跡地近くに金子氏の菩提寺・慈眼寺があり、本堂には、桔梗紋の欄間(らんま)が現存しています。

明智一族の寄付で本堂南の座敷がつくられ、座敷の欄間に桔梗紋を付けて欲しいと願ったそうです。

光秀の生存説がある慈眼寺は、伊予国新居郡(現在の愛媛県新居浜市)にあり、1585年(天正13年)、羽柴秀吉に攻め込まれています(天正の陣)。

金子元宅に加勢した光秀も参陣したと伝わります。

現在、愛媛県新居浜市には「明星姓」の方がいらっいますが、光秀の分家が明智姓から明星姓に改姓したと云われています。

明星家の一番古いお墓にも桔梗紋があり、やはり光秀との関係があるのではないかという憶測があるようです。

本当に明智光秀と関連があるのかもしれませんが、桔梗紋を使用した武士は光秀だけではありません。

桔梗紋は、明智氏の本家筋との説がある土岐氏の他に、加藤清正、山県昌景なども使用しています。

桔梗紋の他は伝承だけですので、本当に光秀が生存したのか、分からないと言えそうです。

慈眼というのは天海の別名

また、慈眼寺は京都の周山城跡の麓にもあります。

周山城は明智光秀が築城した城で、光秀が統治した丹波国に属していました。

善政を敷いた光秀は、領民に慕われており、光秀に対する崇敬の念からつくられたという明智光秀像(くろみつ大雄尊)が残されています。

謀反人となった光秀を密かに祀るため、光秀像は黒く塗られており一見誰か分かりません。

ただ、胸元をみると桔梗紋が浮かび上がっているそうです。

また、慈眼というのは南光坊天海の別名ですので、光秀と天海は関係があるのではないかと注目される一因になっています。

因みに、南光坊天海のお墓は比叡山延暦寺の慈眼寺堂にあります。

明智光秀の生存説⑤光秀寺に残る伝承

光秀の生存説が伝わる和泉国にあるお寺についてです。

大阪府高石市(和泉国)にある「浄土真宗本願寺派光秀寺」は、山崎の戦いで敗れた光秀を匿ったという伝承があるそうです。

光秀寺の前身は、かつて畿内に勢力を誇った三好関係の蓮正寺であり、仁海上人が境内に作った助松庵で、光秀を匿ったそうです。

当時お寺があった場所は、泉大津市助松町(和泉国)で、昭和51年(1976年)、現在の大阪府高石市に移転しています。

天正10年(1582年)、山崎の戦い後、明智光秀が亡くなったといわれる年、仁海上人によって創建され、光秀寺に寺名が改められたそうです。

光秀寺の寺紋は桔梗紋であり、光秀の家紋と同じです。

仁海上人は、明智光秀の一族と何かの関係があると伝承があるそうです。

明智光秀の生存説⑥本徳寺に伝わる生存説

今度も和泉国に伝わる光秀の生存説です。

岸和田市にある妙心寺の末寺・本徳寺を開いたのは、光秀の長男・明智光慶だという説があります。

明智光慶は、光秀が敗北し亡くなったという説もありますが、実は生き延びて出家し玄琳になったという伝承があります。

その後、南国梵珪と僧名を変えて、本徳寺を開基したそうです。

光秀は長男を頼って仏門に入りましたが、修行を捨てて去ったと云われています。

光秀は妙心寺に身を隠した後に、和泉に潜んだという地元の伝承があるそうです。

南国梵珪(明智光慶)は、光秀の位牌と肖像画を用意したと伝わり、光秀唯一の肖像画は、この本徳寺が所蔵しています。

肖像画の話、光秀と明智光慶の生存説については、別で詳しく書いています。

将軍家臣の生存者が光秀!?

光秀の生存説とは少し違いますが、進士藤延が明智光秀と改名して生き延びたという異説もあります。

永禄8年(1565年)、将軍・足利義輝が討たれる永禄の変が起きます。

足利義輝側は、全滅したというのが通説です。

しかし、義輝側として従軍した進士藤延は、実は生き延びていて、明智光秀と名を変えたのではないかという説です。

この生存説も長くなるので、別で記事にしてます☟。

管理人の所感

私は山崎の合戦の後、光秀が生きていたと考えるのは難しく、生存説には否定的な意見を持っています。

光秀のものとされる首は、本能寺でさらされた後に京都の粟田口で晒されています。

本当に明智光秀の首かどうかはは定かではないようですが、面識のあった人達が気が付かないのは不自然に思います。

晒した時既に亡骸が痛んでいて、判別がつかなったのでしょうか。

又は、光秀にそっくりな双子の兄弟がいて、秀吉もその双子の存在を知らず、首は双子のものだったとか…。

そうでなければ、光秀と秀吉が実は繋がっていたので、秀吉が気が付かないふりをしたという感じでしょうか。

光秀の影武者説より、光秀と秀吉が繋がっていた説のほうがあり得そうですが…。

また、明智光秀が南光坊天海説だとすると、享年が116歳となります。

戦国時代に116歳まで長生きするのは、現実的ではないですね。

ただ光秀の生年は、諸説あり定かではありませんので、有力視されている生年よりも後の生まれとなれば、ギリギリ辻褄が合うかもしれませんね。

確かに、光秀ゆかりの人に徳川政権は寛大であるとは思います。

家光の「光」の字はどこからきたのか?個人的にもとても不思議です。

光秀が南光坊天海とは思いませんが、徳川家は光秀に何かの恩でもあるのかなとは思います。

明智光秀の子孫と細川ガラシャ(明智玉子)の子孫 戦国時代ランキング

戦国時代ランキング

コメント

コメント一覧 (3件)

はじめまして。

明智光秀の生存説の情報を探していて、こちらを拝見させて頂きました。

数多くある明智光秀の生存説をこのように分かりやすく纏められていて、とても読みやすく参考になりました。

ありがとうございます。

調べられた結果、かおりんさんは生存説には否定的なご意見なんですね。

私は逆に、山崎の合戦で亡くなったという死亡説に結構疑問を抱いていたりします。

晒し首の件ですが、実際は地上数メートル以上高いところに晒されていて、聴衆含め、他者が確認出来ないようなやり方だったという資料もあり、夏の腐りやすい首をそこまでする意味ってなんだろう?と思った記憶もあります。

その他にも、天下の覇者織田信長をうった謀反人として知られる人間の最期にしては、死亡説一つ一つがかなりあやふやだなと感じる面があり、私はそこに興味深い関心を持っています。

色々な意見を持たせてくれるのも、明智光秀という方の魅力なのかもしれませんね。

長々と大変失礼致しました。

初めまして。

コメントありがとうございます。

「地上数メートル以上高いところに晒されていた」というのは、とても興味深いですね。

新たな史料等がでてきましたら、考えが変わるかもしれません。

新情報などを得ましたら、追記していきます。

[…] 一番有名なのは、徳川家康の参謀・天海になったという異説だと思います。 […]