石田三成の年表を小学生でも分かるように簡単に書いています。

また、年齢は数え年で表記しています。

先ずは、石田三成の略歴を書いています。

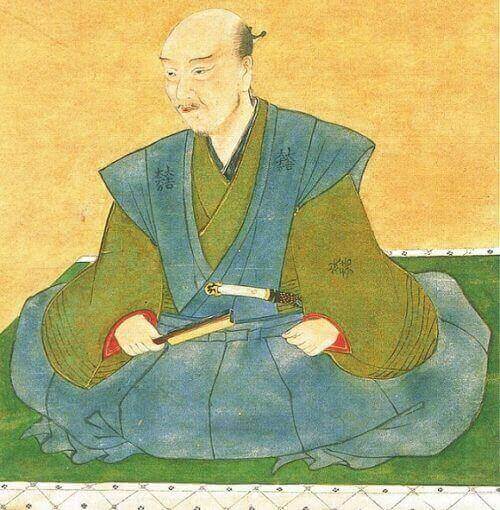

石田三成の年表と略歴

近江国で生まれた石田三成は、織田信長の家臣であった頃の豊臣秀吉に仕えています。

本能寺の変により信長が死去すると、豊臣秀吉が台頭して天下人の階段を駆け上がり、石田三成も秀吉側近として出世していきます。

三成は豊臣政権の官僚として手腕を発揮するものの、朝鮮出兵での対応を巡り武断派武将との対立を深めていきます。

秀吉の死後、調整役であった宿老・前田利家まで死去すると、徳川家康らとの対立が表面化します。

天下を二分する関ヶ原の戦いにおいて敗れて、六条河原にで生涯を終えています。

三成が秀吉に仕官したのは、秀吉が播磨姫路に在陣中の時との説あり(『霊牌日鑑』)。

本能寺の変が起き、山崎の戦いで秀吉が勝利する。

秀吉の側近として三成も台頭していく。

小牧・長久手の戦いに三成も従軍し、尾張国小牧の秀吉の陣所にいた。

石田三成、近江国蒲生郡今在家村検地奉行となる。

秀吉の紀州攻めに従軍する(『宇野主水日記』)。

石田三成、従五位下・治部少輔に叙任される。

秀吉の九州攻めに三成も従い、九州陣に兵糧や武具の輸送を担当。

平定後、石田三成は博多奉行になり、黒田孝高らと共に博多復興に尽力する。

秀吉に屈しない島津への対応をはかる為、石田三成は日向国へ赴く。

石田三成は細川藤孝(幽斎)と共に島津義久を訪ねる。

石田三成の斡旋により、島津義久が大坂で秀吉に謁見する。

石田三成、美濃検地を務める。

石田三成の取り成しで、津軽為信が秀吉に主従する。

石田三成は、秀吉の小田原征伐に従軍し、館林城を攻めをし開城させる。

忍城へ転戦して水攻めにし、やがて開城させる。

石田三成、佐竹義宣が秀吉に謁見するのを斡旋する。

石田三成、奥州の検地奉行を務める。

近江国内犬上・坂田郡、美濃国の蔵入地の代官になる。

石田三成、佐和山城に城代としての入城する。

石田三成、碧蹄館の戦い、幸州山城の戦いに参じる。

明軍偽りの講和使者・謝用梓、徐一貫を伴って肥前名護屋城に戻る。

高野山に追放されていた秀吉の甥・豊臣秀次が切腹する。

石田三成は近江佐和山19万4,000石を拝領し、正式に佐和山城主となる。

石田三成は増田長盛、長束正家、前田玄以らと連署して豊臣秀頼への忠誠を誓う。

佐和山領内に十三ヶ条掟書、九ヶ条掟書を下す。

石田三成、畿内地方で起きた大地震の復旧にあたる。

石田三成、京都奉行になる。

石田三成はキリシタン弾圧を命じられたものの、キリシタンが死罪にならないように奔走する。

大坂城に明の講和使節 揚方亭、沈惟敬らを迎えるものの、決裂し朝鮮へ再派兵が決定する。

徳川家康、上杉征伐のため東国へ向けて出陣。

『内府ちがいの条々』が発せられ、対立が明確になる。

石田三成、伏見城の戦いに参じる。

石田三成、美濃へ出陣し、関ヶ原にて相まみえる。

関ヶ原の戦いで大敗し、古橋村にて田中吉政に捕らえられる。

石田三成は小西行長、安国寺恵瓊と共に京都六条河原で処刑される。

戦国時代ランキング

戦国時代ランキング

コメント