石田三成の母は、瑞岳院といわれています。

瑞岳院は石田三成の母ですが、謎に満ちており、出自についても諸説あります。

瑞岳院の出自は、岩田氏説か土田氏説についてなどを記しています。

母・瑞岳院の出自岩田氏説

石田三成の母の生年、実名は不明で、出自も定かではありません。

戒名は瑞岳院殿珠英宗珍大禅定尼と伝わっており、現代では瑞岳院(ずいがくいん)と称されています。

瑞岳院は石田正継の正室で、石田三成、三成の兄・正澄の生母でもあります。

石田三成の母・瑞岳院の出自は定かではありませんが、岩田氏との説が有力ではないかとされています。

まず、三成の母、岩田氏出身説について見ていきます。

瑞岳院は、現在の滋賀県伊香郡木之本町杉野という場所にあった、岩田家の出身であるとする説があるようです。

関ヶ原の戦い後に三成が逃げ延びた場所は、古橋の法華寺と云われています。

岩田家の出身地は、その法華寺から程近い場所であると伝わります。

敗北後、法華寺に逃れたのは、母の生家の方へ行った為ではないかとも云われています。

また、法華寺三珠院(三珠院は法華寺の塔頭)は、石田三成の有名な逸話・三献茶の舞台との説もある場所で、碑石が建てられています。

古橋の法華寺の本堂近くに、夫・石田正継が建立した瑞岳院の供養塔があったそうです。

瑞岳院の供養塔は、後に土に埋まっている状態で発見されたようですが、関ケ原の戦い後、徳川家を憚り埋められていたのかもしれません。

法華寺は既に廃寺になっており、瑞岳院の供養塔は、古橋にある与志漏(よしろ)神社の境内に建立されている己高閣(ここうかく)へ移されているそうです。

母・瑞岳院の出自土田氏説

瑞岳院の出自には、土田氏の娘とする説もあります。

石田三成の甥の子孫と推測できる石田家の記録『極楽寺系図』によると、瑞岳院は土田外記成元の娘と記されているそうです(『真説 石田三成の生涯』)。

『真説 石田三成の生涯』によると、土田外記成元は、近江浅井氏の家臣で小谷落城のとき城を脱出し、越後の上杉家を頼ったとされているそうです。

後に、上杉家は会津に転封になりますが、土田外記成元は越後に残ったようです。

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いが起き、土田外記成元の子・土田成久は、三成の居城・佐和山城に馳せ参じています。

土田成久は瑞岳院の弟のようで、本当ならば三成の叔父に当たる人物になります。

介錯を務めた土田成久

現在、岩田氏説が有力のようですが、土田成久と石田家は深い縁があったのではないかというのが個人的な所感です。

関ヶ原の戦い後、三成の居城・佐和山城は落城します。

その時、佐和山城を守っていた瑞岳院の夫・正継と正澄(三成兄)は自害して果てます。

その際に、夫と正澄を介錯したのは、土田成久(土田東雲斎)であると伝わります。

石田三成の妻方の宇多氏も自害していますが、尾藤善四郎(宇多一族)によって介錯されています。

つまり、土田成久という人物は、三成の父と兄を介錯する程の近しい人物ということではないでしょうか。

介錯は、親族、重臣などが担っているとケースが多いと思います。

佐和山城を共に守っていた人物に山田上野介という三成の家臣がいて、佐和山城で自害して果てています。

山田上野介は、三成の信任を得ている上に、三成の長女の義父でもあります。

土田成久が石田家の親族でないなら、山田上野介が介錯した方が自然な気がします。

戦が起きて駆け付けた土田成久が介錯の役目を担ったのは、血縁関係以外に理由はあるのか考えます。

やはり、三成の母は土田氏であるとすれば、しっくりくるのではないでしょうか。

その後の土田成久の足取りは、自身も自害しようとしたようですが、大坂城にいる三成の次男・石田重成のことが気になり、自害を思い止まったそうです。

重成の元へ駆けつけた時は、重成は行方知らずになっていた為、高野山に登り剃髪して、石田一族の供養を行ったそうです。

石田三成の長男・重家は、『霊牌日鑑』という石田家の記録を残しています。

そこには、土田成久が介錯したこと、重成のこと、供養のことが書かれているそうです。

その後も、土田成久は三成の長男と交流があったとみられるようです。

また、現代の土田家の子孫の方の話によると、「土田家は石田家と親戚である」との伝承があるそうです。

三成の母の出自が土田氏説、岩田氏説を比べてみて、通説は岩田氏ですが、土田氏説の方が納得できるのが個人的な考えです。

母・瑞岳院亡くなる

話が前後しますが、文禄3年(1594年)、瑞岳院が亡くなった時に話を戻します。

瑞岳院は、1594年9月3日に亡くなったとされます。

この頃、三成は朝鮮出兵に出陣した諸将の恩賞を捻出するため、各地を奔走し検地を行っていたそうです。

その為、瑞岳院が亡くなった頃は近江にいなかったと考えられ、葬儀を行うのに時間がかかったようです。

9月22日に大徳寺三玄院にて、春屋宗園などによって葬儀が執り行われています。

大徳寺三玄院とは、石田三成が浅野幸長、森忠政と共に創建した京都にある塔頭です。

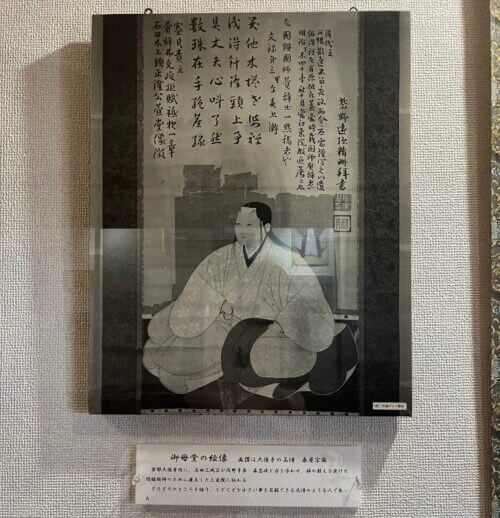

三成と兄・正澄で相談して残した瑞岳院の肖像画が今も残ってるそうです。

後に亡くなる石田三成、石田正澄のお墓も建てられています。

また、石田三成のお墓は高野山ににもあります。

高野山は戦国武将のお墓として人気があったようですね。

織田信長、武田信玄、明智光秀、本多忠勝、伊達政宗なども高野山にお墓を建てています。

石田三成も生前にお墓を建てる逆修墓と呼ばれるお墓をたてました。

石田三成が母・瑞岳院の供養の為、朝鮮から持ち帰った一切経を高野山へ寄進する為に訪れ、それをいれる経蔵を奥の院に建て、三成自身のお墓も建てたと伝わります。

慶長4年(1599年)、三成は佐和山城麓に瑞岳寺を建立しますが、翌年の佐和山城落城時に瑞岳寺も延焼し無くなってしまいます。

焼却までの1年程ですが、後に徳川家光が帰依した沢庵和尚が師とともに務めた寺でもあります。

また、瑞岳寺に三成が祀ったと言われる地蔵様が、運び出され彦根の称名院に移された後、宗安寺で保管されているそうです。

三成の母・瑞岳寺については、情報が少なく、今後の研究に期待したいです。

参考・引用・出典一覧 戦国時代ランキング

戦国時代ランキング

コメント