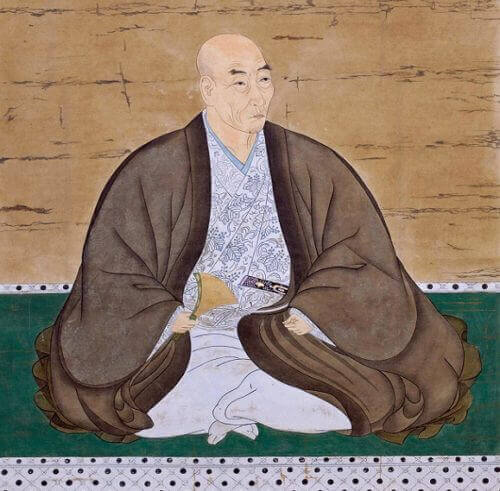

石田正澄は、石田三成の実兄です。

豊臣家の大名であった石田正澄の生涯や関ヶ原の戦いについて書いています。

また、正澄の子供である石田朝成や主水正、子孫についても載せています。

三成の兄・石田正澄の出自

石田正澄は、父・石田正継の次男として生を受けます。

一説には、石田正澄の上に「弥治郎」という長兄もいるようですが、詳しくは分かりません。

母は、石田三成と同じで、岩田氏又は土田氏(瑞岳院)と見られています。

石田正澄の生年は不明で、弟・三成の生年は永禄3年(1560年)です。

正澄の幼名は弥三(弥三郎)、正澄の別名は重成といい、石田家の次男につける名前とようです。

正澄の官位は木工頭ですが、石田木工頭としても知らています。

石田正澄 秀吉に仕える

石田正澄も豊臣家の家臣ですが、三成と同じ頃に、秀吉に仕えたと伝わります。

秀吉が織田信長の家臣であった天正2年(1574年)頃から天正5年(1577年)の間に、仕えたものと考えられます。

石田三成の縁で出世したと思われることのある正澄ですが、正澄は優秀で秀吉の信任も厚かったといわれています。

天正11年(1583年)、石田正澄は、近江国高島郡や蔵入地の代官になっています。

領主に代わって領地を任されているわけですので、それ相応の信任があるということになりそうです。

北近江に1万5000石の知行を秀吉から得ており、正澄は独立した大名でもありました。

天正12年(1584年)に起きた小牧・長久手の戦いでは、鋤(すき)、鍬(くわ)を尾張に運ぶ町衆を監視する奉行を務めています。

天正16年(1588年)、三成に代わり堺奉行に任ぜられています。

翌年、美濃の太閤検地も務め、三成と似たような職務を任されており、官僚タイプの人物だったのかもしれません。

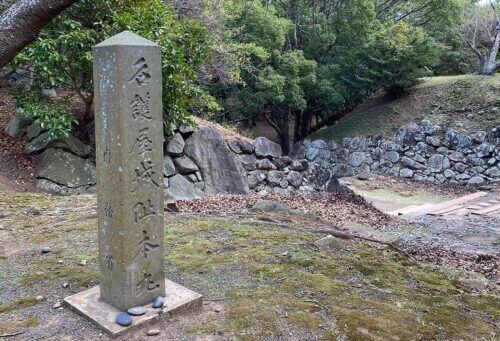

天正20年(1592年)、秀吉の命令で朝鮮出兵を行うことになりますが、前線基地としたのは肥前名護屋城です。

この名護屋城の普請奉行として、早い時期から現地入りし、秀吉のための茶室を建設し、その後も、名護屋城の管理責任者を務めたそうです。

物資を朝鮮半島に輸送する役目を担ったり、木下吉隆と共に朝鮮からの軍事報告を秀吉に取り次ぎ役もしていました。

朝鮮出兵の奉行衆は、石田三成、大谷吉継、増田長盛ですので、三成ら奉行衆の報告を秀吉に伝えています。

豊臣政権では、弟・三成の活躍が大きすぎて、目立ちにくい正澄ですが、正澄も豊臣政権の中枢で活躍しました。

文禄2年(1593年)、従五位下・木工頭に任官され、豊臣姓も賜ったそうです。

因みに、石田三成は豊臣姓を賜った記録はなく、下賜された伝承のみが残っています。

文禄2年(1593年)か文禄3年(1594年)に堺の代官を任せられ、慶長4年(1599年)まで担っています。

文禄4年(1595年)、秀吉の甥・豊臣秀次自害の後、訴訟を受理する十人衆の中に正澄の名前があり、5奉行と共に政務に携わっています。

同年7月、正澄は1万石を加増され、併せて2万5000石の大名となっています。

慶長2年(1597年)~慶長3年(1598年)、二度目の朝鮮出兵が行われると、秀吉の伝達役として伏見城にいて、木下吉隆と共に政務に当たり、書状を残しています。

慶長3年(1598年)の醍醐の花見の宴が開催されると、秀吉の側室・松丸殿(京極竜子)にお供しています。

石田正澄の私生活

正澄の私生活ですが、秀吉の側近である木下吉隆と仲が良く、行動をよく共にしていたそうです。

儒学者である藤原惺窩に、三成と共に師事していることなど、向学心が高かったと伝わります。

他にも学者・大村由己、僧侶・西笑承兌(さいしょう じょうたい)など、一流知識人との関りもありました。

母・瑞岳院が亡くなった際は、大村由己や藤原惺窩らは、追悼の漢詩や文を送っています。

また、石田三成との兄弟仲は良く、弟を良く補佐した兄として知られます。

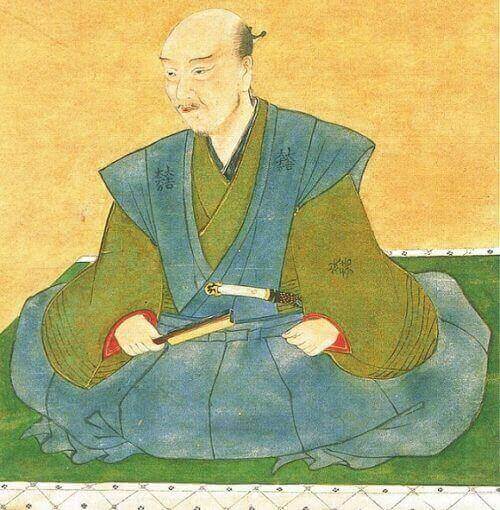

石田正澄の関ケ原の戦い

関ヶ原の戦いの時は、父・正継(まさつぐ)とともに、三成の居城である佐和山城の留守番をしていました。

石田家の主力部隊が、関ケ原の戦いでいない中、正澄は三の丸に入り、必死の抵抗を続けたと云います。

関ヶ原の戦いに勝利し、勢いに乗り東軍(徳川家康方)が押し寄せ、正澄は大手門を守り、何度も東軍を後退させたそうです。

しかし、佐和山城に籠る長谷川守知は、既に徳川方に内通しており、小早川秀秋に通じて、佐和山城攻略の手引きをしたこともあり、佐和山城はついに落城します。

佐和山城落城に際して、父の正継と共に自害し、正澄と正継は、土田外記成久(正澄の叔父説あり)によって介錯されたといいます。

その後、正澄が生前に帰依していた春屋宗園の好意により、石田正澄と三成の供養塔が京都の大徳寺三玄院に建立されました。

また、土田外記成久は出家し、一族の菩提を弔っています。

石田正澄の遺品

大分県にある杵築城に正澄の兜と采配の柄が展示されているそうです。

宮部豊景が、佐和山城攻めで徳川方に属し、正澄を討ち取ったと伝わります。

『慶長年中卜斎記』によると、正澄は天守閣にて焼死したといいますが、真実はわかりません。

正澄の子供・石田朝成、主水正

正澄には二人の子供の名前が伝わっています。

一人は石田朝成といい、右近という別名も残っています。

朝成が長男との見方が有力ですが、ハッキリと分かっていません。

もう一人は、主水正という男子です。

また、早逝した男子2名、女子がいた可能性もあるそうです。

石田朝成、主水正ともに秀頼の詰番衆に名前が残っており、豊臣秀頼に仕えていたことが分かります。

《石田朝成》

佐和山城落城の際、父等と共に自害したとの説が通説になっています。

朝成亡き後、春屋宗園により諡号され、宝光院竹心宗脩禅定門という戒名が残ります。

春屋宗園とは、正澄、三成とも帰依した僧侶です。

そして、朝成の辞世の歌と血染の短冊まで残されています。

辞世の歌は、「気にさそなにしに心はいそかるるかたふく月も今はいとはし」です。

しかし、朝成には西国に逃れのちに近江国に戻ったとする生存説が囁かれているのです。

佐和山城落城の時に父・正澄が、家名が絶えることを憂い、朝成に佐和山城脱出を命令したと云います。

そして、西国へ逃れたのちに江州野州群赤野井村に移住した記録があるそうです。

その赤野井村は、現代の滋賀県守山市石田町にあたり、当時、一族の石田氏がいたところで、現在も石田性の多い地域だそうです。

現在の赤野井村・石田家の話では、昔、武士が隠れ住んだ屋敷跡があるそうです。

《主水正》

もう一人の子供の主水正(もんどのしょう)は、佐和山城落城時大阪城にいたそうです。

その後、従者2人と高野山に上り、木喰上人を頼ったと伝わります。

木喰上人とは、複数の僧侶の総称ですが、石田家と親しい木食応其を探したものではないかと推察できます。

ですが、木食応其は近江の飯道寺にいました。

三成方西軍の為に奔走していた木食応其は、高野山を留守にしていたそうです。

頼るあてが無くなり、主水正は程なく高野山を降り自害したそうです。

木食応其はその後、三成の3男・佐吉の救出の手助けをしています。

後に、春屋宗園とその弟子は、主水正の遺骸を収めて三玄院に葬り丁重に供養したそうです。

三玄院は、京都大徳寺の塔頭で、石田正澄・三成のお墓があります。

石田正澄の子孫

正澄の子供で生き残った伝承のある石田朝成の話をしましたが、朝成の子孫と見られる家があります。

有名な戦国武将の子供が、実は生きていたとする説は、どこにでもありますね。

信じ難い話もありますが…、ですが今回は有り得る話に思えます。

朝成の子孫と思われる家に『極楽寺系図』と呼ばれる石田家の記録が残っていてるのですが、そこには石田家中の人でないと分からなそうなことが書いてあるそうです。

系譜が辿れるのは、朝成から5代目の子孫からになりますが、一向宗の僧侶となったそうです。

そして、紀州有田群栖原の極楽寺を再興し、そこの住職になったと伝わります。

『極楽寺系図』とは、その紀州極楽寺が残した石田家の記録のようです。

そこには、三成の次男である石田重成が、徳川家に隠れ津軽家の弘前へ逃れたことや、その後も交流が続いたことを示唆する内容があるそうです。

朝成の子孫が居たのは、現在の和歌山県のお寺で、三成の次男が居たのは青森県です。

この時代に遠く離れた場所に、隠れ住んだ人の記録が残されていたと。

また、石田家一族、石田家祖先についても記載があり、他の石田家の記録とほぼ一致するそうです。

そうなると、本当に子孫かなとも思いますが…、裏付ける史料が足りないのか異説という位置付けのようです。

また、極楽寺の石田家は、石田性であるけれど三成とは一切関係のない旨の文書を江戸幕府に提出させられているそうです。

当然、石田三成の縁者であると、言えるはずはありませんが。

当人が否定した経緯もあり、通説を覆すのが難しいのかもしれません。

敗者側の子供や子孫は、本当のことを語って生きるのが難しかったりしますから、真実がみえずらいですね。

また、参議院議員石田昌宏氏は正澄の子孫と仰っているそうです。

参考・引用・出典一覧

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] ありますが、遅くても天正5年(1577年)には、父や兄・正澄と共に仕官していたようです。 […]

[…] 一方、石田三成の子孫の方が書いた書籍によると、長兄・弥治郎、次男・石田正澄、三男・石田三成となっていますが、正しいことは不明です。 […]