石田三成の屋敷跡に建つ石田会館に行きました。

石田会館の展示内容や、敷地内に建つ碑石について、御朱印について書いています。

三成の屋敷跡に建つ石田会館

長浜市石田町治部は、石田三成が生まれた石田屋敷の跡地があります。

現在、石田屋敷の跡地には、石田三成を顕彰する品々を展示している「石田会館」が建っています。

石田会館内の「石田三成資料室」には、石田三成像や石田三成の生涯を描いた絵巻パネルなどが展示されていて、無料で見れます。

※展示物は変更の可能性もあるかもしれませんので、ご利用の際はご自身でご確認お願い致します。

他に、鎧、石田屋敷復元ジオラマ、マッチ棒で作った佐和山城天守閣、古文書など沢山の展示があります。

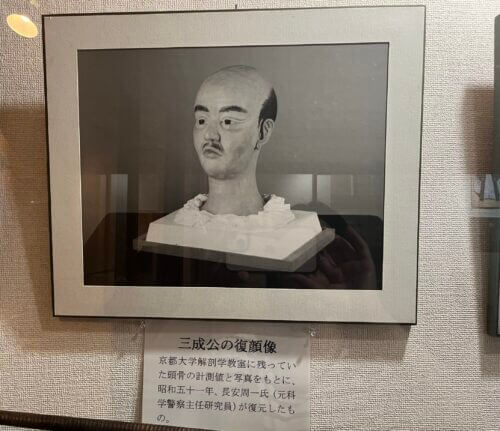

また、三成の頭蓋骨の写真もあります。

明治40年(1907年)、三成のお墓が改葬されることになり、改葬を機に発掘が行われています。

三成の頭蓋骨を写真に撮り、経年による破損は繋ぎ合わされて、科学復元もされています。

石田会館の方にブログ掲載許可をいただきましたので写真を載せています。

当時の人の特徴で珍しくないそうですが、三成は極端な反っ歯であったことが判明しています。

また、現代人にはない位、頭が長かったことも分かっています。

因みに、身長は156cm(当時の標準)と推測でき、身体つきは華奢だそうです。

私は、石田会館に3度訪れたことがありますが、案内していただいた方が「ここには何も有りません」と仰っていたことが印象的でした。

かつて、石田三成のゆかりの地・石田町では、徳川方による弾圧の嵐が吹き荒れていました。

石田三成ゆかりの物は破壊されてなくなり、三成の縁者もいなくなりました。

石田三成のゆかりの誕生地でありながら、三成が使用した本物ではなく、レプリカや写真が展示されており、歴史的に価値がある物はないようです。

ですが、2023年にお邪魔した際、「石田三成遺愛の鉄扇」がありました。

「石田三成遺愛の鉄扇」は常時展示はしていなそうでした(見れて運が良かったねという趣旨のことを仰っていました)。

また、山形県鶴岡市の石田家に伝わる三成子孫の過去帳もありました。

どちらも近年譲り受けたそうです。

また、石田会館の外出たところに、「石田三成公 史跡案内図」があるのですが、左にあるボタンを押すと石田三成の生涯の概略が聞けます。

石田会館は石田三成愛のある温かさが魅力に思いました。

石田三成好き、歴史好きにおススメです。

また、石田三成の大河ドラマの誘致活動も行っているそうです。

三成グッツも少しですが、ありました。

石田会館は町の公民館としても使用されています。

常時開いているわけではないようで、事前に電話で確認していただくと良さそうに思います。

御朱印

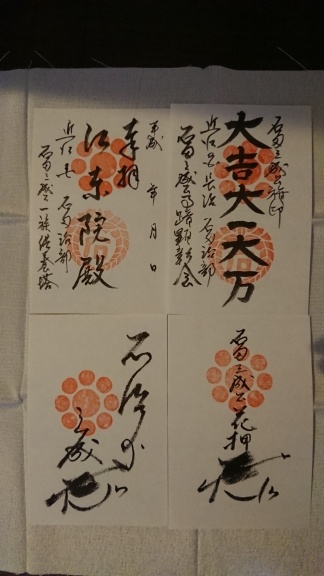

石田会館では御朱印(ごしゅいん)や本の販売をしています。

こちらは、石田会館でいただいた御朱印です。

右上は「石田三成公旗印 大吉大一大万」

左上は「江東院殿(三成の法号 江東院正軸因公大禅定門より)」

右下は「石田三成公花押」

左下は「石治少(石田治部少輔三成の略)」

この三成公の「江東院正軸因公大禅定門」という法号は、三成公の参禅の師であり、大徳寺の長老でもあった春屋宗園が諡号しました。

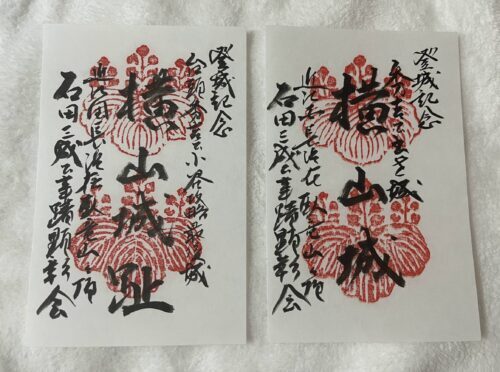

横山城、横山城址の朱印状もありました。

無料で押せるスタンプもありました。

西郷隆盛の七言絶句の碑石

石田会館の敷地内には、西郷隆盛が残した七言絶句の碑石があります。

「関原読軍記 東西一決関ヶ原に戦う 怒髪冠を衝く列氏の憤り 成敗存亡君とくことなかれ 水藩の先哲(光圀)公論あり」

大意「関ヶ原で東西は決戦し、三成は怒髪天を突き激しく戦った。

だが、勝敗は時の運である。

敗戦を責められることではないことは、水戸藩の昔の哲人(光圀)が公正に判断している。」

光圀とは、徳川家康の孫・徳川光圀(水戸黄門)です。

石田三成の話はタブーであっただろう時代、徳川光圀は『桃源遺事』で三成を評価しています。

三成は主君に尽くした義の人であり、徳川家と敵対したからと言って、三成を憎むのは誤りであると言い、更に三成のように心がけるべきであると説いています。

西郷隆盛は、徳川光圀の三成評に感銘を受け、『関原読軍記』と題した七言絶句を残したのです。

治部池

石田会館のある敷地内に石田三成の顕彰歌や治部池(堀端)もあります。

治部池は堀端とも呼ばれており、石田屋敷の堀の一部遺構であったと伝わっています。

三成の銅像

『関原読軍記』「顕彰歌 石田三成公」の碑石近くにには、平成2年(1990年)に建立された三成の銅像があります。

三成の390回忌、石田三成公事績顕彰会創立50周年を記念して建立したそうです。

三成の頭蓋骨と三成の次男である津軽藩士・杉山家に伝来する 三成の肖像画を元に銅像がつくられました。

石田会館のアクセス

滋賀県長浜市石田町治部576

0749-62-8285

公共交通:JR長浜駅下車し、湖国バス近江長岡駅行きで20分

バス停:石田下車、徒歩3分

自動車:長浜ICから10分駐車場:あり

定休日:不定休(要問合せ)

料金:無料

※最新とは限りませんので、ご利用の際はご自身でご確認お願い致します。

また、石田会館近くに石田神社があり、「石田三成公一族及家臣供養塔」があります。

石田会館近の目の前には「KinoPan&café」というお店があり、「三成めし」認定のアンパンマンがありますので、ご興味ありましたらお立ち寄りください。

戦国時代ランキング

戦国時代ランキング

コメント