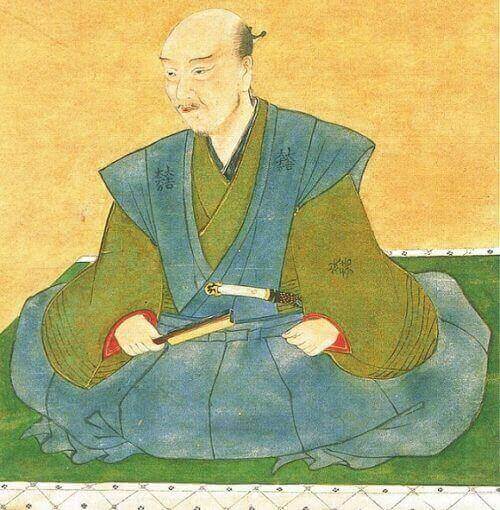

石田三成の妻は、宇多頼忠の娘です。

三成からは「うた」と呼ばれて、現代では「皎月院」と呼ばれます。

石田三成の妻は、関ヶ原の戦いの後、佐和山城にて自害したと云われていましたが、近年では生きていたとも云われています。

「うた」と呼ばれた石田三成の妻

石田三成の正室(妻)の生年は、分かっていません。

名前も定かではありませんが、三成からは「うた」と呼ばれていたと伝わります。

三成の妻は「皎月院」(こうげついん)と称されますが、「皎月院殿寂室宗珠大禅定尼」という、三成の妻のものとされる戒名が由来です。

また、三成の妻(皎月院)は、後妻で2男1女の母とも伝わりますが、現在では3男3女の生母とする説が通説となっています。

皎月院が後妻であるかは分かりませんが、皎月院以外に三成の正室として名前が残っている人はいません。

因みに、三成の側室は複数人いるようです。

大名の正室であっても、戦国時代の女性は、詳しくは分からないということも、良くあるように思います。

皎月院も同様で石田三成の妻でありながら、逸話などもなく謎に包まれています。

関ヶ原の戦い後、三成の居城は落城してますので、石田家の記録は失われたと思われます。

また、諸大名らは、徳川家を憚り三成との関わりを示唆するものは処分しているそうですので、より記録がないようです。

三成と結婚した時期

皎月院の父が羽柴秀吉の家臣であり、秀吉の家臣同士の家で結婚したようです。

また、一説には、秀吉の弟である羽柴秀長(豊臣秀長)の斡旋で結婚したとも云われています。

石田三成が秀吉に仕官したのは、三献茶の逸話を信じるなら正2年(1574年)頃、『霊牌日鑑』によると天正5年(1577年)頃に仕えたことになります。

また、三成夫婦の最初の子供(長女)は、天正7年(1579年)生まれであると見られています。

これらを考慮して、石田三成と皎月院が結婚したのは、天正5年(1577年)~翌天正6年(1578年)頃ではなないかと推測できます。

また、皎月院の叔父・尾藤知宣は、初期の秀吉の重臣の一人です。

石田三成の妻「皎月院」が自害した説

先に述べましたが、三成の居城・佐和山城は、関ヶ原の戦い後に徳川方に攻められ落城しています。

佐和山城天守にて、皎月院の父・宇多頼忠、三成の父・正継、三成の兄・正澄など多くの一族衆が自害して果てています。

その時に、三成の妻(皎月院)も佐和山城にて自害し、土田成久(土田東雲斎)によって介錯されたのではないかと見られていました。

土田成久(土田東雲斎)が、三成夫人を刺したと書いてある史料もあり(『佐和山落城記』)、通説になっていたと思われます。

土田成久は三成の家臣ですが、一説には一門衆ともいわれており、三成の父と兄を介錯したのも土田成久であったそうです。

そして、介錯後、土田成久は佐和山城の天主に火を放ったといわれています。

石田三成の妻「皎月院」の生存説

しかし、近年、三成の妻(皎月院)は生存していたのではないかと見られるようになりました。

関ヶ原の戦い当時、東西両軍の妻は、大坂城に集められていたそうです。

そのような中、三成の妻が大坂城でなく佐和山城にいるという例外は、不自然ではないかと唱えている書籍があります(『石田三成とその子孫』)。

津軽杉山家(三成次男)の子孫で、石田三成研究家の方が書いた本です。

つまり、三成の妻・皎月院も大阪城にいて、関ヶ原の戦いの敗北を知り、逃れられたのではないかということです。

三成の妻・皎月院は生存しているのではないかと思ったキッカケは、『霊牌日鑑』に対する疑問だそうです。

『霊牌日鑑』とは、三成の長男・石田重家(宗享)が残した石田家の記録を書いた過去帳です。

石田重家(宗享)は、京都の妙心寺寿聖院の住職になっています。

『霊牌日鑑』には、石田一族、三成の兄・正澄の妻の戒名などはあるのに、母である皎月院の戒名がないのは不自然だと疑問を持ったようです。

その後、皎月院の位牌にある「皎月院殿寂室宗珠大禅定尼」という戒名は、『石田三成とその子孫』の著者が面会した妙心寺寿聖院の和尚によって諡号されたものであると判明したそうです。

石田一族の菩提寺にも記録がなく、諡号してくださったようです。

つまり、本当の戒名は何処かにあるということになります。

三成の妻の戒名は「無量院」!?

書籍では、会津若松に残されている「無量院殿一相寿卯大禅定尼」が、三成の妻の戒名ではないかと見立てています。

「皎月院殿寂室宗珠大禅定尼」という戒名を諡号した住職に見てもらい、三成夫人の戒名に間違いないといわれたそうです。

三成と皎月院には、蒲生家の家臣・岡重政の妻となった次女がいます。

三成の妻「皎月院」は、戦後しばらくしてから、次女夫婦を頼って会津に向かい、元和元年(1615年)に没したとなりそうです。

そうすると、「皎月院」は「無量院」ということになります。

「無量院殿一相寿卯大禅定尼」の戒名は、宗亨(石田重家)が諡ったそうです(『石田三成とその子孫』)。

石田三成の妻は、無量院である可能性が高いと思いますが、通説が見直される日は訪れるでしょうか。

また、津軽杉山家の伝承は異なる説で、三成が冥土に送られ、皎月院も自害したといわれていたそうです。

津軽杉山家とは、皎月院と三成の次男(石田重成)を祖とする家です。

個人的な考えですが、母である皎月院に危害が及ばないように、既に亡くなったことにしたのかもしれないと思いました。

津軽杉山家が仕えたのは弘前藩ですが、弘前藩の3代目藩主が三成の孫(津軽信義)という縁で、次女の家もお世話になっていたそうです。

連絡を取り合える仲で、皎月院が生きていたことを知っていて、嘘の情報を流していたのではないかと考えると、スッキリするように思いますが…いかがでしょうか。

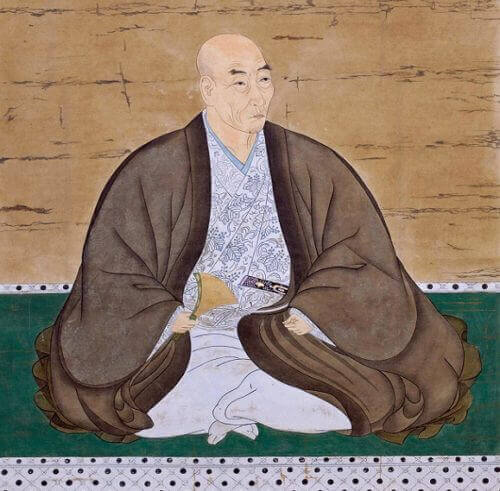

三成妻「皎月院」の父・宇多頼忠

「皎月院」の父・宇多(田)頼忠についても簡単に書きます。

宇多頼忠の生年は不明ですが、豊臣秀吉の家臣で、始めは尾藤姓を名乗っています。

尾藤家の出自は信州ですが、宇多頼忠(尾藤)の娘は、一説には真田昌幸の正室になっともいわれています。

長女の結婚当時は、織田信長も生きていて秀吉は信長の家臣、そのまた家臣の三成は歴史上に名前が登場していない時期です。

その後、宇多頼忠は、秀吉の家臣から弟の豊臣秀長の家老になっています。

豊臣家で順調に出世をしていくかに思えましたが、天正15年(1587年)、兄である尾藤知宣が、豊臣秀吉の怒りをかい成敗されてしまいます。

この一件によって、宇多頼忠は尾藤性から妻の姓である宇多性を名乗るようになったそうです。

その後、豊臣秀長が亡くなり、豊臣秀保に仕えますが、文禄4年(1595年)、秀保も亡くなり、秀吉の直臣に戻ったと云います。

領地は河内大和のうち1万3千石であったと伝わっています。

秀吉亡き後は、三成の猶子となり三成の元へ居たそうです。

そして、関ヶ原の戦いが起き、宇多頼忠は、三成の一族衆と共に佐和山城を守備します。

東軍の猛攻により嫡男の宇多頼重と共に自害し、親族の尾藤善四郎により介錯されます。

次男の為勝は佐和山城を脱出し、比叡山にて僧侶になったという説があります。

戦国の世とはいえ、多くの一族が自害したり、もしかしたら隠れて暮らしたりしていたわけですね。

悲惨な思いをしてしまう戦国の世、今の時代に感謝しつつ冥福を祈りたいです。

参考・引用・出典一覧 戦国時代ランキング

戦国時代ランキング

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 宇多頼忠は、三成の妻の父です。 […]