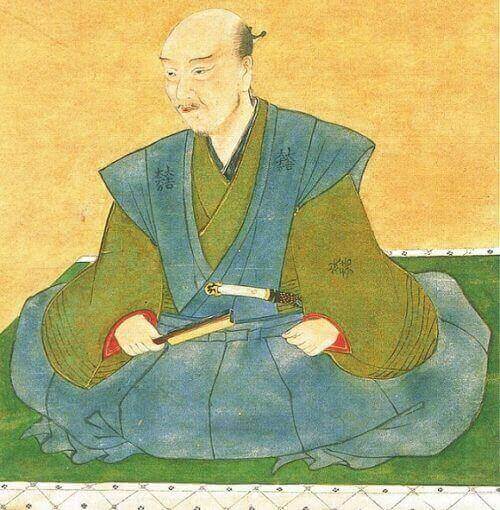

津軽信義は、津軽信枚と辰姫(石田三成の三女)との間に生まれた人物です。

三成の孫でありながら、弘前藩・3代目藩主になった津軽信義の生涯について。

津軽信義の子孫や、足取りのわかる姫のことも書いています。

津軽信義は石田三成の孫

津軽信義は、弘前藩3代藩主です。

弘前藩2代藩主・津軽信枚の長男として、元和5年(1619年)、津軽信義は生を受けます。

津軽信義の幼名は平蔵といい、父・津軽信枚の通称と同じです。

母は辰姫、石田三成の三女です。

津軽信義は、石田三成の孫でありながら、藩主になった人物です。

江戸時代初期に、三成の孫が藩主とは、意外に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

津軽信義は、何故、藩主になれたのかを書きます。

津軽信義と辰姫

まず、津軽信義の生母・辰姫が、関ヶ原の戦い後に、津軽信枚に嫁いだ経緯についてです。

慶長3年(1598年)、豊臣秀吉は没します。

辰姫は、秀吉亡き後、秀吉の正室・北政所の養女になります。

慶長5年(1600年)、関ヶ原の戦いが起き、辰姫は敗軍の将の娘になります。

辰姫が津軽信枚に嫁いだ時期は諸説ありますが、関ヶ原の戦いの約10年後に当たる慶長15年(1610年)頃ではないかと見られています。

辰姫は北政所の養女として、石田三成に恩義のあった津軽家へ、正室として輿入れしています。

しかし、慶長18年(1613年)、徳川家康の養女・満天姫が津軽信枚に嫁いできた為、辰姫は側室に降格されます。

辰姫は、大舘(現・群馬県)にあった津軽家の飛び地で、生活を送ることになります。

そのような中ですが、津軽信枚は、参勤交代の折に辰姫の元へ通ったといい、平蔵(信義)が生まれます。

ですが、平蔵(信義)の誕生を満天姫が知り、平蔵(信義)は大館の地で母・辰姫と共に幽閉状態での生活を強いられることになります。

元和9年(1623年)、辰姫は幽閉状態の中に亡くなります。

津軽信義の幽閉状態が継続された後の寛永元年(1624年)、津軽信義はようやく江戸屋敷に入れたそうです(参考『奥羽・津軽一族』)。

同年5月、津軽信義は津軽の地を踏んでいます。

寛永4年(1627年)、津軽信義は、満天姫の養子と認められtたそうです。

津軽信義が藩主になるまで

藩主・津軽信枚の長男として誕生した信義ですが、跡継ぎになるのは、大変だったようです。

何故、藩主になれたのか、一言でいうと津軽信義を藩主に望む父・信枚の熱意があったからと伝わります。

津軽信枚には9男4女がいると伝わり、次男・ 津軽信英(のぶふさ)の生母は、満天姫と云われています。

一方、側室が生んだ子を満天姫が引き取って育てたとする説もあるそうです。

津軽信英は、後に弘前藩から黒石領5,000石を分知され領主となる方で、信英の家系は黒石津軽氏と呼ばれています。

その黒石津軽氏の『法号寄』という記録には、「信英の母は実名不詳・法号法蓮院といい江戸で信英を産んだ」と記載があるそうです。

このように津軽信英は、満天姫の子でないとする説もありますが、現在でも真偽は不明です。

その上、津軽信英は優秀と評判の良い人物でもあったそうで、津軽信義を跡継ぎにするのは容易でなかったようです。

それでも父・信枚の熱意と津軽信義が長男であるとの理由で、津軽信義が後継ぎになりました。

寛永8年(1631年)1月、父・津軽信枚は、享年48歳で亡くなっています。

始め浅草の常福寺に埋葬され、後に津軽信義が開基した上野の東叡山津梁院に移葬されています。

同年3月、江戸幕府は、津軽信義の三代目継承を認めています。

数え年で13歳、若年の信義は藩主となりました。

津軽信義の正室・富宇姫

寛永14年(1637年)、津軽信義は富宇姫を正室として迎えました。

富宇姫の父は松平康久で、久康の父は松平康元です。

つまり、津軽信義の正室は、徳川家康の異父弟・松平康元の孫になります。

満天姫の姪にも当たります。

富宇姫の従兄に岡部宣勝がいます。

石田三成の長男・宗享(石田重家)は、老後、岡部宣勝の保護を受けているそうです。

津軽信義と船橋騒動

若年で藩主となった信義は、譜代の家臣たちと信義の近従たちとの対立を抑えられず、寛永11年(1634年)に船橋騒動と呼ばれるお家騒動にまで発展します。

船橋騒動に至る経緯を書きます。

津軽信義が幼少の頃、傅役として船橋半左衛門という宇喜多秀家の旧臣が採用されています。

また、船橋半左衛門の妻は、津軽信義の乳母です。

船橋半左衛門は、津軽の譜代衆から見れば、新参者の家臣です。

船橋半左衛門親子の権力は、津軽信義が藩主になり、強まったようです。

津軽の譜代衆と新参家臣らは対立し、新参家臣は船橋半左衛門に集まります。

津軽信義が津軽領内へ国入りして以来、挨拶もしないなど傲慢な態度をとり、その後も増長したそうです。

船橋半左衛門には、幽閉状態にあった津軽信義を支えた自負があったのでしょうか。

津軽の老臣らは、船橋半左衛門を成敗しようと結束しましたが、国家老・服部長門にお家の為にと止められています。

その後、今まで家老職にあった兼平信孝と乳井建定に代わり、船橋半左衛門、乾四郎兵衛が家老職に就きます。

譜代衆が増々横柄になった船橋半左衛門に不満を感じる中、寛永11年(1634年)8月、津軽信義は江戸藩邸に帰ります。

船橋半左衛門らの追放を求めた譜代派の家臣らは、江戸の町家に立て篭もります。

船橋騒動に幕府が介入

譜代衆は藩の説得には応じず、幕府が介入し、騒動の鎮静化を図ります。

幕府は津軽信義、譜代派の代表、船橋派の代表に事情聴取を行っています。

寛永13年(1636年)、裁定が下り神妙な態度であった信義は、若年でもあり、お構いなしとされました。

また、お家騒動を起こした家は、領地を没収されるなどしていた頃ですが、津軽信義には咎めはありませんでした。

それどころか、津軽信義の苦衷を察した大老・土井利勝は、涙を流したそうです。

一方、譜代派の中心となった者は長門の毛利家に、船橋半左衛門らは伊予松山藩松平家にお預けとの裁定が下りました。

船橋半左衛門らが悪者に見える船橋騒動ですが、譜代衆側の記録に基づくもので、船橋半左衛門らの言い分は見つかっていないようです。

喧嘩両成敗という裁定でしたので、船橋半左衛門ら側の記録が見つかれば、また違った側面があるのかもしれません。

津軽信義と正保の騒動

寛永12年(1635年)、対馬府中藩家老・柳川調興(しげおき)が流罪となり、弘前藩預かりとなります。

柳川調興は、津軽の地で賓客として過ごしたそうです。

正保4年(1647年)、津軽信義が藩主の時代にまたも、正保の騒動というお家騒動が起きます。

津軽信義と嫡男・信政を廃して、家康の養女・満天姫の子とされる信英(のぶふさ)を当主に据えようとする陰謀がありました。

津軽信義、信英の弟である津軽信隆(百助)と家老の密告により、大事になる前に防がれています。

これにより、津軽信隆(百助)は知行を加増され、子孫は弘前藩の家老として栄えます。

津軽信義は、異母弟、妹婿などを含め、企てに関わった者を流罪や切腹など処分します。

その一方、津軽信英に対しては、処罰していません。

津軽信英は担がれただけなのか、本人の関与が不明であること、幕府直参旗本の身分なので、信義であっても勝手に処分できないことなどが理由かもしれません。

また、この当時、津軽信義は津軽信英に好意的だったそうです。

何故、主君・津軽信義の失脚を企てたのか明らかではありません。

複数のことが理由として考えらています。

- 信義は酒乱で女性関係にも問題があり、幕府の目にとまったら津軽家に罰が下るのではないかと案じたとする説。

- 津軽信英は幕府覚えめでたく、優秀な人物であったこと。

- 津軽信義は石田三成の孫であり、津軽信英は徳川家康の義理の孫、血筋を気にしたとする説。

- かつての船橋騒動(お家騒動)以降、藩主の権力を強化しており、信義に反発する家臣たちがいた。

いずれにせよ、正保の騒動は慶安元年(1648年)に決着しています。

津軽信義没す

明暦元年(1655年)津軽信義は亡くなります。

享年37。

4人の家臣が後を追ったそうです。

辞世「春の花 秋の紅葉も いかでかは 終の嵐に あハで果つべき」

津軽信義の功績

難ありのようにも思えてしまう信義ですが、功績もあります。

津軽信義は、強力な主導権を発揮して、インフラ整備をしたことがあげられ、津軽の水害改善の為の治水工事をしています。

結果的に失敗したものの、画期的な事業であったと見られます。

また、尾太鉱山(おっぷ)の開鉱による銀の算出が、藩財政に大きく貢献し、藩を潤わせています。

津軽新田の開発や水路の設備をしています。

この新たに開発された新田は、6万石分に及ぶと言われ藩財政に貢献したそうです。

文化人としての津軽信義

和歌を好み、歌集「愚詠和歌集」(ぐえいわかしゅう)を執筆するなど一級の教養人でもあったと伝わります。

津軽信義は、公卿で歌人・中院通茂の門人であったそうです。

義信の和歌には、母・辰姫を偲ぶものが多いそうです。

津軽信義は「じょっぱり殿様」、「暗君」だという芳しくない評判もあり、奇行や乱行が目立ったなどという話も伝わっています。

幼少の頃、辰姫と共に幽閉状態に置かれ、母を失った境遇を思えば、心の傷があったのかもしれません。

また、絵の才能もあったようで、津軽の旧家などに残されているそうです。

信義の子 徳川家と縁組

津軽信義は側室の子を含め、25男26女(男女合わせ38人という説も有ります)と多くの子供をもうけています。

徳川家と関係が深い相手とも婚姻関係を結んでいます。

津軽信義の長女・萬 (万姫)(清昌院)は、土井利房の正室です。

土井利房は、江戸幕府の老中・大老を務めた土井利勝の四男です。

津軽信義の長男で、弘前藩4代藩主・津軽信政の正室は不卯姫です。

不卯姫は、将軍・徳川家綱の従妹で、土井利勝の外孫です。

津軽信義の次女・以津姫は、土井利房の養女となり、五島盛清に嫁いでいます。

津軽信義の子孫

弘前藩主での津軽信義の子孫をみていきます。

3代・津軽信義→4代・津軽信政(のぶまさ)→5代・津軽信寿(のぶひさ)→6代・津軽信著(のぶあき)→7代・津軽信寧(のぶやす)→8代・津軽信明(のぶはる)→9代・津軽寧親(やすちか)(分家・黒石藩から)→10代・津軽信順(のぶゆき)

信義直系藩主は8代で途絶えてしまい、分家である黒石藩から9代の寧親を迎えます。

寧親は、4代藩主である津軽信政(信義の嫡男)の曾孫ですので、津軽信義、石田三成双方の子孫になります。

その後、三成と信義の血脈は10代藩主まで続きましたが、その後は途絶えてしまい、藩主には養子を迎えています。

参考・引用・出典一覧 戦国時代ランキング

戦国時代ランキング

コメント