佐吉は石田三成の三男です。

関ヶ原の戦い当時の佐吉は、佐和山城に居ましたが、津田清幽に救われて生き長らえます。

出家して深長坊清幽となった佐吉の生涯について書いています。

佐吉の出自

佐吉は、石田三成の三男として生を受けます。

生母は、石田三成の正室である皎月院で、夫婦の末っ子でもあります。

佐吉は、延宝4年(1676年)9月8日、享年82歳で亡くなったそうです(『石田三成とその子孫』)。

この説が正しければ、文禄4年(1595)頃生まれて、関ヶ原の戦い当時は6歳位になりそうです。

佐吉の元服後の名前が伝わっていないことからも、関ヶ原の戦い当時は幼名を名乗る年齢であったと思われます。

石田三成の幼名も佐吉(左吉)ですが、佐吉とは石田家の三男に付けられる名前のようです。

佐吉と関ヶ原の戦い

慶長5年(1600年)9月17日、関ヶ原の戦いで、父・三成が敗北した頃、佐吉は三成の居城・佐和山城にいたと伝わります。

佐和山城には、三成の父・正継、三成の兄・正澄、三成の舅・宇多頼忠親子、山田上野介(三成長女の舅)、大坂城からの援軍などが籠城しています。

関ヶ原の戦いで勝利した徳川方は、小早川秀秋、小川祐忠、脇坂安治、田中吉政らに佐和山城を攻めさせています。

佐和山城には老人、女、子供も多く居たようですが、必死に抵抗したようです。

そのような中、徳川家康から和議を申し入れがあり、石田方の交渉役は、津田清幽(きよふか/せいゆう)という石田正澄の家臣に託されました。

津田清幽は、徳川家康に10年仕えた経験があり、その後、家康の口添えで三成の兄・正澄に仕えていた人物です。

津田清幽は、この交渉で関ヶ原戦い本戦での三成の敗北を知ったと云われており、家康からの書状を持って佐和山城に帰ったそうです。

正澄は最初は、謀かと疑ったそうですが、後に承諾したと云います。

徳川方は、正澄など一族の自害の代わりに城兵や女・子供の助命を認め、翌日に城を引渡すと約束しました。

しかし、豊臣家から佐和山城に援軍にきていた長谷川守知(もりとも)が、小早川秀秋と通じて裏切ります。

そこに、小早川秀秋の他、呼応した脇坂安治、小川祐忠、田中吉政が攻め入りました。

ついに佐和山城は落城し、三成の兄・正澄、父・正継、三成の舅らは自害しました。

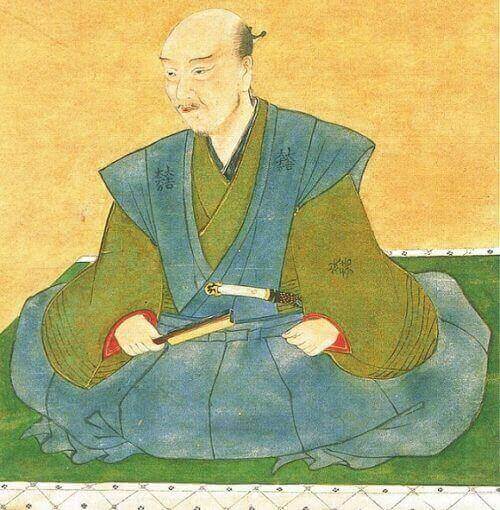

ただ、田中吉政は、和平交渉の進展を知らなかったと伝わっており、この件が悪いと思ってかわかりませんが、明治時代に田中吉政の子孫が三成の菩提を弔う為、三成の肖像画を奉納しています。

因みに小早川秀秋、脇坂安治、小川祐忠は、関ヶ原戦い本戦で三成方から徳川方へ寝返った人物です。

当初三成方についた挽回という意味もあり、佐和山城に攻め込んだのでしょうか。

佐吉と津田清幽

この裏切り行為に怒った津田清幽は、脇坂安治の家臣・村越忠兵衛を捕らえたと云います。

そして、この敵兵を盾にして、同僚の武者1人と共に、佐吉と11人の石田家家臣を連れて、堂々と落ち延びます。

その後、津田清幽は、徳川家康の本陣に乗りこんで、家康に対して佐和山城攻撃の不義を訴えて、抗議しています。

そして、佐吉を含め全員の助命が約束されます。

津田清幽は、とても勇気ある方に思えますね。

津田清幽の出自は、織田一族のようです。

先に述べたように、津田清幽を三成兄に斡旋したのは、徳川家康であると伝えられています。

津田清幽は、徳川家康が送り込んだ目付ではないかと指摘する書籍もあります。

ですが、佐吉を守り抜いたのは、津田清幽ということになりますし、石田家の家臣として職務を全うしたと言えそうです。

戦後、津田清幽は家康に呼ばれ、徳川義直に仕えることになったそうです。

後に徳川家康は、清幽は二心はない人物であり、有事の時は清幽任せて疑わないようにという話をし、清幽も泣いて喜んだ話が伝わっています。

家康も佐和山城の戦いの際、寝返らなかった津田清幽を評価していたのかもしれないと思います。

佐吉は深長坊清幽となる

佐吉は、出家を条件に助命されていますので、津田清幽が手助けをしてくれたそうです。

津田清幽は、木食応其(もくじきおうご)に佐吉を託し、高野山で出家させます。

木食応其とは、深覚坊応其(しんかくぼうおうご)とも称されますが、真言宗の僧侶です。

その後、木食応其は佐吉に深長坊清幽という法名を与えています。

津田清幽の「清幽」という字をもらい、「深長坊清幽」と名乗らせました。

津田清幽の恩義を忘れないようにとの意味が込められているそうです。

その後、木食応其は、甲斐にある河浦山薬王寺に深長坊清幽(佐吉)を託します。

その後、深長坊清幽は、河浦山薬王寺16世の住職になったそうで、延宝4年(1676年)9月8日、享年82歳で亡くなったと云われています。

佐吉の子孫

佐吉の子供、子孫の情報はありません。

幼い頃に出家していますので、お子さまはいないと思います。

現代の感覚で6歳と言えば、まだまだ幼く親に甘えたい頃ですね。

わずか6歳で多くの一族が自害してしまう経験をし、生き残った兄弟とは、後に会えたのでしょうか。

何を思って生きたのか、戦国の世の虚しさを感じます。

戦国時代ランキング

戦国時代ランキング

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 石田三成の3男・佐吉は、石田三成と正室・皎月院の間に生まれた6番目の子供です。 […]