明智光秀の母といわれるお牧の方の生涯は、謎に満ちていて分からないことだらけです。

この記事では、お牧の方について分かることや、お牧の方のお墓について記載しています。

明智光秀の母はお牧の方!?

明智光秀の母の名前は、「牧」であるとの説があり、お牧の方、於牧の方と呼ばれています。

明智光秀の父親説がある明智光綱の妻であるともいわれます。

ですが、明智光綱が光秀の父であるかも、定かではありません。

このお牧の方ですが、『明智系図』によると武田義統の妹であると書かれてあるそうです。

本当ならお牧の方は、若狭国守護・若狭武田家の出身で、歴史ある名門の出自ということになります。

武田義統は、室町幕府第12代将軍・足利義晴の娘を正室に迎えているくらいの人物です。

ですが、明智光秀の母が武田義統の妹であるとする説は、正しいかどうか疑問符がつきます。

明智光秀の生年は諸説ありますが、享年55説(『明智軍記』)から逆算するなら、享禄元年(1528年)になります。

明智光秀の母の兄・武田義統の生年は、大永6年(1526年)ですので、光秀の母が武田義統の妹というのは無理があるようです。

明智光秀の母は明智光綱の妹!?

一方、『明智氏一族宮城家相伝系図書』によると、明智光秀の母は明智光綱の妹であるそうです。

先に述べたましたが、明智光綱は光秀の父親ではないかといわれている人物です。

『明智氏一族宮城家相伝系図書』では、明智光綱は光秀の叔父ということになっているようです。

明智光秀の父は、室町幕府奉公衆・進士信周(しんじのぶちか)という人物だそうです。

明智光綱妹と若狭武田氏のお牧の方は、別人ということになります。

そして、子供が居なかった明智光綱は、光秀を養子にして明智家を継がせたそうです。

光秀の母の逸話

明智光秀の母について、唯一の逸話が軍記物『総見記』に書かれています。

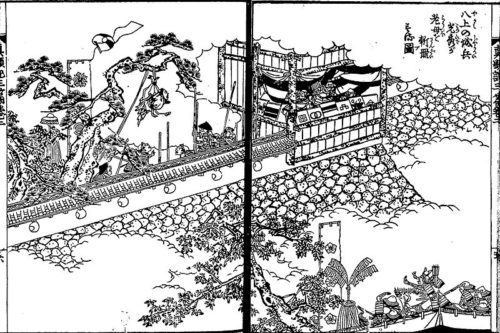

丹波の八上城に人質に出されていた光秀の母が磔にされてしまったという逸話がありますので、簡単に書かせていただきます。

明智光秀は、織田信長から丹波国の平定という難題を命じられていて、足掛け5年がかりで平定しています。

丹波国には、「丹波の赤鬼」という異名を持つ赤井直正がいて、光秀は手を焼いています。

また、光秀の母が後に磔にされる八上城主は、波多野秀治という人物で、織田信長に主従し光秀軍に属していました。

やがて波多野秀治は、織田信長を裏切って赤井直正と手を組み、挟み撃ちに遭った光秀は敗走を余儀なくされています。

その後、丹波に再度侵攻した明智光秀は、八上城を囲んで兵糧攻めにしています。

赤井直正は病没していましたが、波多野秀治らは必死に抵抗します。

八上城を開城させるため、光秀が和議を申し入れたそうです。

「八上城を開城してくれれば、波多野秀治三兄弟の身の安全を約束しよう。

その証として、母・お牧の方を人質として差し出そう。」

光秀の言葉を信じた波多野秀治は、降伏して信長のいる安土城に弟の波多野秀尚と共に送られます。

しかし、約束を破った信長に磔にされてしまいます。

このことを知った波多野遺臣らは、激怒して光秀の母を磔にしてしまったそうです。

後に、明智光秀は本能寺の変を起こしますが、母を磔にされた恨みが一因であるとも言われます。

光秀の母の磔については、現在は史実の可能性は低いと見られています。

光秀が人質を出す理由が見当たりません。

兵糧攻めにより波多野方はジリジリと追い詰められ、草木の葉や牛馬を食べるなどして飢えをしのぎますが、餓死者も出ています。

母を人質の開城しなくても、時間の問題であったと思われます。

お牧の方のお墓

岐阜県恵那市にお牧の方のものと伝わるお墓があります。

一番手前の碑石は明智町観光協会とあり、長い間「甘酒祭」を行い供養を行っていたこと、お墓にある「まきの木」は墓標であることなどが記載されています。

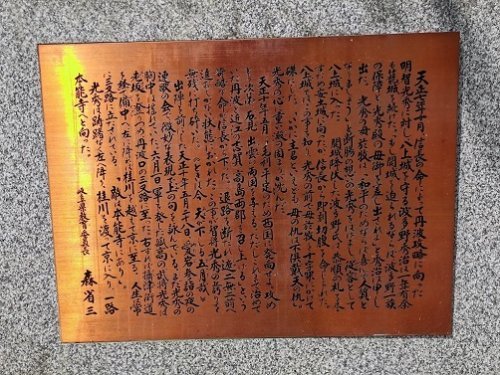

また、「敵は本能寺にあり」の碑石もあります。

お牧の方が八上城で磔にされたことや、その恨みにより本能寺の変に至る経緯が書かれています。

そして、この碑石があるところから、少し離れたところにお牧の方のお墓があります。

墓石に名前は無く、「南無阿弥陀如来」と書かれた右側の石塔がお牧の方のお墓です。

静かで穏やかな雰囲気のする場所です。

横にある木は、高野槙という神木で樹齢400年以上とも云われているそうです。

この槙(まき)の木はお牧の方の名前に因んでいるそうで、墓標とされているようです。

そして、お墓が建立されたのは1743年、江戸幕府八代将軍・徳川吉宗の時代です。

お牧の方のお墓への基本情報

見学料:無料

所要時間:10分

電話番号:0573-26-2111(恵那市教育委員会)

所在地:〒509-7715 岐阜県恵那市明智町東町1166-1

明智駅から徒歩で20分

※掲載されている情報は、現在と異なる可能性がありますので、ご利用の際はご自身でご確認をお願い致します。

参考・引用・出典一覧 戦国時代ランキング

戦国時代ランキング

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 明智牧(演:石川さゆり) […]