松代藩の真田家には、歴史的に貴重な文書である真田家文書が伝わっています。

真田家文書から見える石田三成について書いています。

真田信之との交流や関ヶ原の戦い当時の文書について紹介しています。

真田家文書と石田三成

真田家文書とは、信濃国松代藩の真田家に伝わる古文書のことで、381通の文書あるそうです。

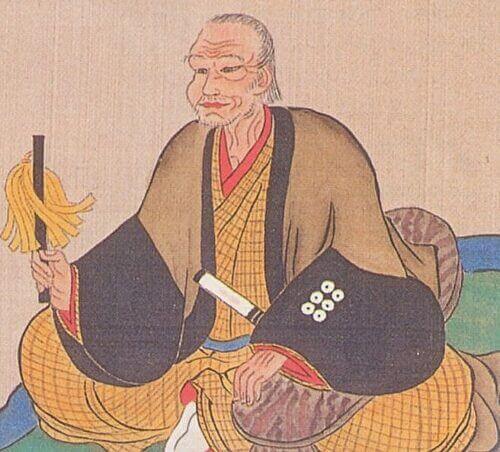

真田家文書の中で最古のものは、武田信玄が真田昌幸の父・真田幸隆に宛てた書状です。

真田幸隆は真田信之(松代藩の初代藩主)、真田丸で有名な真田信繁(幸村)の祖父に当たる人物です。

真田家文書には、かつての主君であった武田信玄、勝頼、豊臣秀吉や秀次からの文書もあります。

また、関ヶ原の戦いで敗軍の将となった石田三成からの書状も多く、奉行連書状を除き、メモのような物を入れて15通の文書あります。

2通は「吉光御腰物箪笥」(よしみつおこしものたんす)箱、13通は「青貝御紋附御文書」(あおがいごもんつき)箱に収められているそうです。

「吉光御腰物箪笥」箱の大きな引き出しには、真田家の歴史を語る上で重要な古文書66通が収められており、2通が石田三成からの関ヶ原の戦いに関する文書だそうです。

それでは、真田家文書に残る、石田三成に関する文書について書かせていただきます。

解釈について調べてはいますが、もし間違いがありましたら、すみません。

真田家文書から見る関ケ原の戦い

真田家文書は、関ケ原の戦い前後のものが多く、徳川家康、秀忠、石田三成、大谷吉継などから届いたものがあるそうです。

石田三成の文書は途中で流出したものもあるようで、真田家文書として現存している関ヶ原の戦い関連の三成書状は2通です。

慶長5年(1600年)7月、真田昌幸、真田信之、真田信繁(幸村)は、徳川家康の号令に従い、会津征伐に向けて出発しています。

宇都宮城まであとわずかとなった「犬伏」にて、石田三成からの書状を受け取っています。

石田三成が大谷吉継らと共に、徳川家康を討つ為に決起したのです。

三成の書状を受けて、真田父子は、今後の方向性について話し合いを行っています。

協議の末、父の真田昌幸、次男の信繁は三成方の西軍に、長男の信之は徳川方の東軍に別れる決断をしています。

この真田父子の訣別は、「犬伏の別れ」と呼ばれています。

このように分かれたのは、どちらが勝利しても真田家が生き残るためとも言われていますが、婚姻関係の影響もあったと見られています。

石田頼次は、石田三成の義父の叔父の子供です。

また、石田頼次は、石田三成の父・正継の養子になっているため、三成の義弟でもあります。

この縁により、昌幸は関ヶ原の戦いで、三成方の西軍に属したとも言われます。

いずれにせよ、真田昌幸は石田三成に書状を送っています。

書状には西軍につくことにした旨伝え、家康方の東軍対策についてと、事前に相談して欲しかったと恨みのようなことを書いたようです。

その昌幸書状にたいする三成の返書が真田家文書に残っています。

犬伏の別れ後の三成文書の大意

挙兵についてお知らせするべきところ知らせず、怒っていることは仕方ないと思っています。

ですが、内府(徳川家康)が大坂いる間は、諸将の心がわからず言葉にするのを避けてしまいました。

(諸侯調略の目途が立ってなかった為)、挙兵できなかった場合は詮無きことになると考えました。

ただ、今は後悔してます。

ご立腹かと思いますが、もう入らないことです。

この上は、太閤様の懇意を忘れず、(秀頼様への奉公を)お願い致します。

(大阪在住の)昌幸の妻子は、大谷吉継(真田信繁の義父)が保護していますので、安心してください。

増田長盛、長束正家、前田玄以らも家康討伐に同意であります。

会津に向かう使者を二人派遣していますので、護衛の者をつけて沼田経由で会津まで送り届けてください。

信幸(信之)殿、左衛門尉(信繁)殿にも別で申し入れます。

因みにですが、増田長盛、前田玄以は、西軍に加担しながらも、徳川家康にを内通していますので、三成の気持ちと同じではなかったようです。

また、東海道、中山道は東軍の勢力下であったため、三成方西軍と会津の上杉景勝との連絡は、上田から沼田を経由していたようです。

真田家文書から石田三成が真田家をいかに頼りにしているか、また会津の上杉景勝との通信連絡路としても、真田家は重要な役割を果たしていることが読み取れます。

関東へ進出を要請する三成の書状

その後、8月5日付けの昌幸宛の書状では、上杉景勝と佐竹義宜と呼応して関東へ進攻して欲しい旨と、中国・四国・九州の西軍武将、兵数の詳細を記した一覧を送っています。

また、信濃国全域の出兵と支配も委ねているそうです。

真田昌幸、信繁は関東へ進攻はしませんでしたが、徳川家主力である徳川秀忠軍を信州に足止めにしています(第二次上田合戦)。

10倍以上の軍勢であったと見られる徳川秀忠軍ですが、真田親子に翻弄され、関ヶ原の戦い本戦に間に合いませんでした。

真田昌幸、信繁は、石田三成の期待以上の働きをしたと見られています。

また、真田家から流出してしまったとされる8月6日付三成文書には、信之に対しての不信感が初めて記されているそうです。

石田三成は、真田家が分かれたことを知らなかったようです。

真田の兵力が分かれていたと知っていれば、三成の真田家に対する要請は、もっと少なめだったかもしれません。

その後、関ヶ原の戦いでは、三成方西軍は大敗し、真田昌幸、信繁は流罪になってしまいます。

10年余り続いた流人生活の末に、真田昌幸は九度山で病没し、信繁は大坂の陣で豊臣方について奮戦後戦死しています。

一方、徳川方についた真田信之は、上田藩の初代藩主(後に松代藩の初代藩主)になり、真田家文書を後世に伝えています。

真田家文書から見える三成と信之

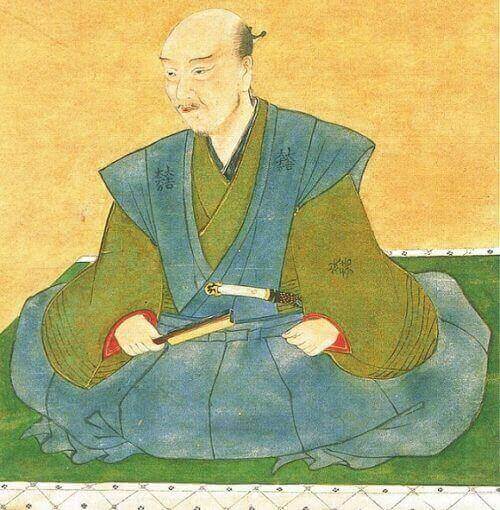

石田三成文書15通の内、2通は関ケ原の戦いについての文書で、13通は真田信之に宛てた文書だそうです。

当時の文書には、署名の代わりに使用される記号のような「花押」を文書に記すことが多い時代です。

しかし、信之に宛てた三成からの文書は、花押が押されていないものが複数あり、文書の内容もとても私的なものが多いそうです。

信之は「伊豆守」の官位を持っており、真田家文書にある信之への書状のほとんどは、「眞田伊豆守殿」という宛名になっています。

三成が信之に出した13通のうち5通は「眞豆州(御報・人々御中)」、残りの8通は「さいつ殿(様)」宛てとなっています。

「さいつ殿」とは、眞田伊豆守(さなだいずのかみ)から省略して記されたものであり、親しい間柄が垣間見える内容になっています。

信之宛三成の文書の中には、短くメモのような文書まであり、三成と信之は親しい間柄であったと推測できます。

関ヶ原の戦いの前年、七将による石田三成襲撃事件が起きて三成が失脚し佐和山城へ引退する頃、信之もまた居城である沼田城へ帰って行きました。

その後、関ケ原の戦いで敵味方に分かれてしまい、関係は途絶えたと思われます。

具体的な日時は分かりませんが、敵味方に分かれる前に交わしたであろう書状の文書の大意を、何通か紹介させていただきます。

真田信之を介して本多忠勝と交流

『先日は約束の鷹をいただき、こちらからすぐに連絡するべきなのに、ひどく疲れていて遅くなりました。

さても見事な鷹をいただき、ありがとうございます。

昨夕もお尋ねくださったそうで、私もお会いしたかったですが、(秀吉の)御わずらいにより宿へ帰る暇もありませんでした。

本中書(本多忠勝殿)もお尋ねくださったとのことですが、このような次第でお会いできませんでした。

どうかお察しください。

謹言』

この文書の他にも、

『本多忠勝殿へすぐ返事を出すつもりですが、もしも忠勝殿から返事のことで問い合わせがあれば、すぐに返事を出しますと言っていたと伝えてほしいです。』

と書かれた文書もあり、真田信之を介して、徳川四天王の一人である本多忠勝と交流があったことが分かります。

織田秀信の面倒をお願いする

『最近は私も多忙で、ご無沙汰しています。

ところで、岐阜中納言(織田秀信)殿が具合が悪く、あなたの分領地である草津で湯治をしたいとのことです。

しかし彼(秀信)は草津に土地勘がないので、すみませんが、留守居衆へ面倒をみるように手紙を書いてもらえませんか。

可能であれば、私も助かります。

いつもこのようなことをお願いし、心中ご迷惑かと思います。

了解が得られますように。

詳細は使者にて。

恐々謹言

六月九日 花押』

この文書では、織田信長の孫である織田秀信のために、草津(信之の領土)湯治の案内を信之お願いしています。

織田秀信(幼名は三法師)は、織田信長没後、秀吉の権力闘争に利用されて、わずか3歳で織田家の家督を相続し、最終的には秀吉の一家臣という扱いになった人物です。

天正8年(1580年)生まれですので、石田三成と20歳差ですが、三成とは懇意だったのではないかという推測ができるようです。

ハッキリした理由はわかりませんが、織田秀信は関ケ原の戦いでは西軍についています。

信之宛、三成文書

その他には

度々の思し召しありがとうございます。

ことに何度もお訪ねいただいたのに、具合が悪くお会いできませんでした。

既に(具合も)よくなりましたので、相つもる話をしましょう。

重ね重ねありがとうございます。

謹言

御礼状拝見いたしました。

私の具合が悪かったこと、よくもうご存知でしたね。

宿に戻りましたが、すこし疲れています。

一両日中には罷(まか)り出るつもりです。

ご帰国されるとのこと。

承知しました。

(秀吉廻りの)皆々は大坂へ行っていますが、今日中には(伏見に)帰りますので、これより申しいれておきます。

謹言

三成書状が残る真田家文書

石田三成に関する文書は、現代ではあまり残っていません。

徳川の時代になり、多くの大名は、徳川家を憚り三成とのつながりを隠すため廃棄したものと思われます。

連署の書状は、三成の名前だけ切り取られているものもあるそうです。

石田三成とのやり取りが徳川家に見つかったら、大変なことになったかもしれません。

そのような中、真田信之は石田三成との交流の足跡を捨てずに手元に残しています。

石田三成の書状が入っているからか理由は分かりませんが、真田信之は、文書を厳重に保管しています。

一日中警護をつけ寝ずの番がいたり、参勤交代の折にも共に移動したりしたそうです。

「吉光御腰物箪笥」中には3つの引き出しがあります。

先に述べた66通の古文書は、大きな引き出しに収納されていますが、中引き出しには藤四朗吉光の短刀が入っています。

徳川家康から拝領した吉光の短刀が入っているので、有事の際にはいつでも持ち出せるようにというのが表向きの理由だったようです。

犬伏の別れ後、真田信之は、次男・真田信政を人質に出しています。

徳川家康は真田信之の忠誠心に感心し、真田信政に藤四郎吉光の短刀を授けたそうです。

真田信之の真意は分かりませんが、真田家文書のような一次史料があるおかげで、当時の様子が断片的にでも垣間見えますね。

戦国時代ランキング

戦国時代ランキング

コメント

コメント一覧 (2件)

はじめまして。

ブログ楽しく読ませていただきました。

私も石田三成に興味はあるものの、昔はあまりいい印象は持っていませんでした。

しかし、数年前から考えを改めるようになりました。

最近、今村翔吾氏の小説「八番目の槍」を読み、ますますその思いが強くなりました。

もしよければ読んでみてください。

初めまして。

「八番目の槍」ですね。

情報ありがとうございます。