石田三成が使用した家紋や「大一大万大吉」の旗印について書いています。

「大一大万大吉」の読み方、意味、「大一大万大吉」の旗印を使用してた石田為久についても書いています。

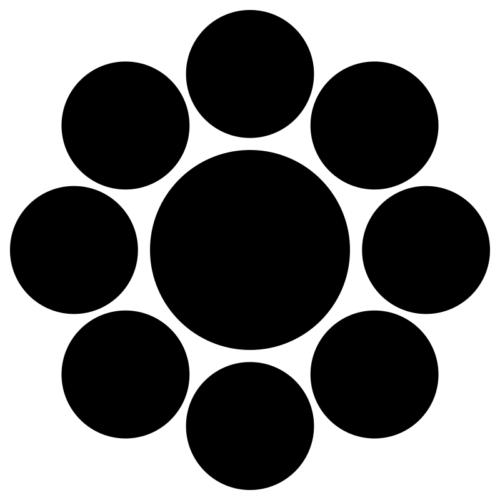

石田三成の家紋

石田三成の家紋は定かではありませんが、「九曜紋」を使用していたと見られています。

「九曜紋」は、「星紋」とも呼ばれています。

黒い丸は星を表しており、真ん中の多い丸が太陽、回りの丸は太陽系の惑星です。

石田三成の他、細川忠興、伊達政宗、片倉小十郎も使用した家紋です。

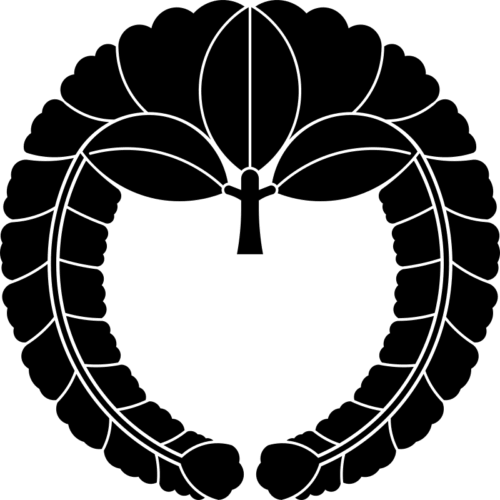

また、定かではないものの、石田三成は「下がり藤」の家紋を使用したともいわれます。

植物の「藤」をモチーフにした藤紋種の一つで、藤原氏や藤原氏の縁者、藤原氏にあやかろうとした人たちが利用したと見られます。

また、石田三成の父・正継が「藤原」を称したとの記録があるそうです(『石田三成の生涯』)。

称したから藤原氏の縁者とも限りませんが、もしかしたら、何かの関係があるのでしょうか。

石田三成の旗印「大一大万大吉」

「大一大万大吉」は「だいいち だいまん だいきち」と読みます。

「大一大万大吉」は、家紋ではなく旗印とされていますが、家紋でもあると書いている書籍もあります(『みーな これぞ石田三成』)。

「大一」、「大万」、「大吉」の位置が史料により異なる為、正しい配置は分かりません。

石田三成の旗印の意味は、「一人が万人のために、万人が一人の為に力を尽くせば、人々の生は吉となり、太平の世が訪れる」です。

「大」、「一」、「大万」、「大吉」の文字毎の解釈を記載します。

最初の字である「大」は「天下」

次の字の「一」は「1人の人間」

3と4つ目の字で「大万」は「万人、多くの人々」

5と6つ目の「大吉」は、「幸福、平和、安泰」という意味であり、「太平の世」、「天下の安泰」などと解釈できます。

又、本来は「一」を「かつ」と読み、縁起の良い文字を重ねたものとも伝わります。

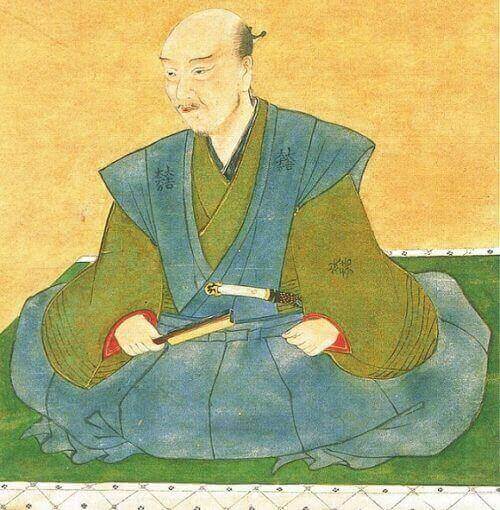

石田三成は、乱世を終息させ、誰もが幸せに暮らせる太平の世を築くことを目指していたといわれます。

「大一大万大吉」の旗印の意味には、三成の太平の世を築く願いが込められていたと思われます。

この志を抱き、実現の為に相応しい主君として、豊臣秀吉に忠誠を尽くしていたのではないでしょうか。

「大一大万大吉」と石田為久

現代でいうところの相互扶助、英語でいう One for All All for One の考えが、戦国時代にあったことに驚きましたが、三成より前に「大一大万大吉」を使用した武将がいます。

平安時代末期の相模国の武将・石田為久です。

一説には、石田三成の御先祖ともいわれますが(『霊牌日鑑』)、定かではありません。

石田為久は、寿永3年(1184年)、治承・寿永の乱で、木曽義仲を討ち取ったと平家物語などで語られています。

※木曽義仲を討ったのは伊勢義盛とする説もあります。

因みにですが、備後山内氏(山内首藤氏)も「大一大万大吉」使用しており、山内家の分家である五味家でも「大一大万大吉」を使用していたそうです。

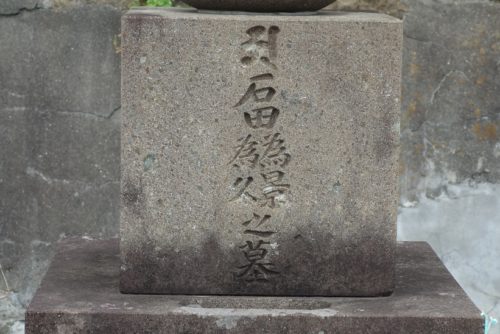

石田為久のお墓

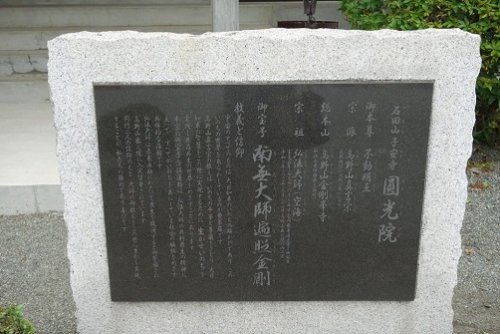

神奈川県伊勢原市にある円光院(えんこういん)という寺院は、石田為久の居城跡と伝わります。

石田為久の墓もこの寺院に残っているそうで先日尋ねました。

石田為久の墓がどこか探しましたが、本堂の最上段で見晴らしの良い上にありました。

円光院の真ん中くらいの位置でしたので、一番良い場所かもしれません。

お墓の写真にネットが写っていますが、訪れる予定のある方は、運動場のネットですので目印にしていただくと探しやすいと思います。

また、一緒に眠っている石田為景はお父さまとのことです。

円光院へのアクセス

〒259-1116 神奈川県伊勢原市石田928

電車:小田急線・愛甲石田駅・南口出口から徒歩10分

車:東名厚木インター厚木西出口から、鍵田信号を右折すぐ

戦国時代ランキング

戦国時代ランキング

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 小袖には「大吉大一大万」の紋所、右手は扇を握っています。 […]